虚无传说伏妖搭配阵容(山海经阵容搭配)

文丨青琰纪史

编辑丨青琰纪史

2017年1月28日,《西游伏妖篇》这部在拍摄和宣传期间就受尽关注的影片一经上映,就引发无数争议:“喜剧之王”周星驰与“武侠之王”徐克的“双王贺岁”,吴亦凡、林更新、林允等“流量”小生小花的担纲主演。

《西游记》这个近几年来大热的话题……种种噱头一时之间同时涌现,票房最终也是十分可观地到达了16.57亿,可以说国民关注度非常高。另外,这部影片却在评价上陷入低谷,不仅远不及《大话西游》,甚至及不上前作《西游降魔篇》。

然而,不论是这部影片的高票房、高国民度,还是高争议、低评价,都已经使这部作品有了被研究的资格,本文在这里仅从影片与中国古典文化的关系角度来进行阐述。

《西游伏妖篇》与《西游记》的关系

近几年,西游题材开始大热,《大圣归来》《西游降魔篇》等电影已经陆续取得了大量热度。另外,周星驰导演本人也是有西游情结的,从他的经典代表作品《大话西游》就可以看出。经过适度的改编和新视角的解读,让这些西游题材的作品变得更具有可观性。

《西游伏妖篇》作为一部基于《西游记》的改编作品,从中可以看出很多《西游记》原著的影子。唐僧、孙悟空、猪八戒、沙悟净四位主角的设定在很大程度上契合原著,如唐僧的善良和迂腐、孙悟空的勇猛与顽劣、猪八戒的好色与油嘴滑舌以及沙悟净的沉默是金。

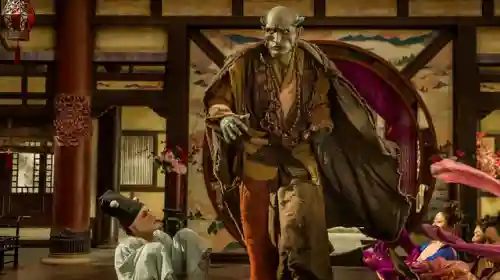

例外,电影中出现的几大妖怪:蜘蛛精、红孩儿、白骨精等也是《西游记》中笔墨较多的角色,而蜘蛛精美色惑人、红孩儿会喷火、白骨精能幻化为人并挑拨唐僧悟空师徒感情。这些设定也紧贴原著。

由此可见,在很大程度上,《西游伏妖篇》是贴合古典名著《西游记》的,因而给这部电影作品带上了《西游记》的古典文化色彩。《西游伏妖篇》与儒道释的关系中国有很多的文化经典著作对于儒道释三家的关系和重要性有所论述。

如《封神演义》中说:“红花白藕青荷叶,三教原来是一家”。《西游记》中,孙悟空也对车迟国国王说:“望你把三教归一:也敬僧,也敬道,也养育人才,我保你江山永固。”

可见,儒道释三家对于中国传统文化确有非常重要的地位,而《西游伏妖篇》中也体现着儒道释的思想与关系。影片用很大的篇幅明确传达着儒家的重要思想之一:己所不欲,勿施于人。

剧中的唐僧明知道叫孙悟空“臭猴子”他会生气,却还是这样叫;唐僧惩罚孙悟空时鞭打他,扯出孙的舌头来打,等等。而到了在红孩儿假扮的国王面前表演时,孙悟空就故意用听话符控制唐僧,使唐僧在众目睽睽之下跳艳舞、耍杂技甚至扇了国王一耳光。

孙悟空对唐僧说:“你这下知道在大庭广众下表演是什么滋味了吧?”而最后战胜九宫真人,也正是因为唐僧与孙悟空彼此体谅、互相相信,才能克敌制胜。由此可见,己所不欲勿施于人是一条贯穿全篇的思想线。

另外,儒家讲究“仁义礼智信”,其中,“智”意为明白是非、曲直、邪正、真妄,“信”意为言出由衷,始终不渝,即为诚实。而影片也体现了儒家中“智”和“信”的思想。

首先看“智”,九宫真人派白骨精小善来离间唐僧师徒,白骨精作为一位神似唐僧深爱的段大小姐的女妖精,又是一位难以被看出真身的妖精,天生就有着令人混淆的能力,这考验的正是唐僧分辨是非曲直的能力,也就是考验唐僧“智”的能力。

最后,唐僧对九宫真人大喊道:“我是很聪明的”,其实就是在传达“智”的道理。再看“信”。一个做到“信”的人就是一个诚实的人,而一个言行合一的人才能获得别人的信任。唐僧与悟空之间几次都互相诘问。

你是否信任我?孙悟空在比丘国时用听话符使唐僧跳艳舞打耳光,使彼此失去了信任,因此,在白骨精那里唐僧才说从不信任悟空。而最后大战时,唐僧与悟空配合默契、彼此信任,才取得了胜利。

儒家的思想几千年来深深影响着中国的文化,而这部影片也暗暗传达了儒家的思想。《西游伏妖篇》与道家的关系道教是华夏神州炎黄子孙唯一的本土宗教,是礼乐文明的继承者。鲁迅先生曾说:“中国根柢全在道教”。

英国汉学家李约瑟也认为“中国文化就像一棵参天大树,而这棵大树的根在道教”。由此可见,道教对于中国传统文化的影响力有多深。《西游伏妖篇》中给道家设立了很多戏份,影片中最大的反派九宫真人就是道家在这部影片中的投射。

九宫真人,真人这个称号就是对道教修行之人的尊称。而九宫真人在影片中屡次提及自己修炼的法术:随心随性大法,也就是她自己说的“想干嘛就干嘛”,这种说法符合道教的清静无为、顺其自然的思想。

另外,九宫真人作为比丘国的国师,对于红孩儿假扮的国王,是这样说的:“国王最近服用了返老还童丹,心智就变成了小孩子,倒也符合我的随心随性大法。”这里表明了九宫真人的随心随性事实上是一种看待这个世界的标准。

即使是对于非自身的外人或外界环境,也表达着顺其自然的想法。此外,返老还童丹这个说法也有明确的道家标志,炼丹是道教的专长,而返老还童或长生不老也确实是道教所宣扬的。

另外,在人物设定上,九宫真人被设定为是一个亦男亦女、雌雄莫辩的道士,这种白面无须、亦男亦女的形象也契合道教阴阳协调、阴阳合一的思想。道家与中国传统文化有着千丝万缕密不可分的关系,而《西游伏妖篇》中也有相当多的道教元素,于无声处传播了中国传统文化。

《西游伏妖篇》与佛教的关系

佛教是世界三大宗教之一,相传东汉年间就已传入中国,南朝就已有了“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的说法。佛教对于中国的建筑、文学、绘画、音乐、语言文字等都有着深远影响。

赵朴初曾说:“胡适当年写《中国哲学史》半途辍笔,就是因为当时不懂佛学写不下去了……在中国历史上,佛教和文化关系如此之深,不懂佛学就不懂中国文化”。这种种都说明了佛教在中国传统文化中有着重要的地位。

而《西游伏妖篇》的原著《西游记》就是一部主体为佛教思想的著作,《西游伏妖篇》也自然地继承了佛教的视角。作品中的主要人物,唐僧师徒四人就都是佛教徒,尤其是唐僧,穿着打扮都是和尚,每日苦苦前行、时常忍饥挨饿、衣食全靠化斋的做法也是苦行僧的表现。

唐僧在影片中的形象虽然有恶搞的成分,但他非常慈爱众生,无论是老百姓还是善良的妖怪小善,他都有着一份慈爱之心,为此他极力约束自己的三位徒弟,尤其是一不小心就会用力过猛的孙悟空。

唐僧的终级绝招名为“如来神掌”,如来这个名字,已经是很明显的佛教标志了,中国的民间常以如来、如来佛专指悉达多太子,即佛教的创始者释迦牟尼佛。如来是中国对于佛教的最直观印象。

可见,如来代指佛教或修佛是一个耳熟能详的常用典故。佛教讲究“色即是空,空即是色;色不异空,空不异色”。这个有关于“色”的佛教观念在《西游伏妖篇》中也有着体现。最直白的体现是猪八戒。

只要见到一个略有姿色的女子,不分是人还是妖精幻化,猪八戒都会色心大动,乃至于口水横流泛滥成灾。猪八戒在于“色”上的执迷,乃是无针对性的,他并不是出于感情而只对喜欢的姑娘动情,他是全然只看色相,谁都可以。

因此,影片中,他对着蜘蛛精流口水,对着小善也是如此。而且,正是因为知道色相的吸引力,猪八戒面对美女的时候也会矫饰自己的皮相,将自己幻化为一个白面书生打扮的美男子。

而在“色”中执迷得比较大众化的就是影片中的唐僧了,从段小姐到本片的白骨精小善,唐僧的执迷,无关表象,而是有感情、有选择性的。唐僧只执迷于自己喜欢的段小姐或类似段小姐的人,唐僧无关外表的喜爱甚至让他几度“性骚扰”头戴段小姐金箍的孙悟空。

在结局之时,明明孙悟空还是一副粗野的公猴子样子,可是,有了那只金箍,唐僧的移情作用甚至能让他将孙悟空看成段小姐。也就是说,唐僧对“色”执迷并不是滥情,相反,正是过分专情,他的钟情已经超越了外表。

正是如此,本片的幕后黑手九宫真人让小善来执行最重要的一步离间计,小善曾说:“世上最难过的关,是情关。”而唐僧也在救白骨精之时说“有过痛苦,方知众生痛苦;有过执着,放下执着。有过牵挂,了无牵挂,这是一种境界。

而我,只是一个凡人。”可见,情关事实上是本片反派为唐僧师徒设置的最难过的难关。而最终的胜利,也正是因为唐僧超脱了小爱,胸怀大爱,才能平淡冲和,慈悲众生。

佛家讲究不打诳语。《西游记》原著中唐僧多次强调“出家人不打诳语”,可见这是一个出家人的基本操守。而影片的起初,唐僧却并没有做到这一点,唐僧不仅没有认识的团结的重要性。

而且作为团队日常战力最低的一个还成天吹嘘,认为自己一个人就能降服千军万马的妖怪,还指责几个徒弟都是拖油瓶。唐僧在打骂令人徒弟之后说:“不是你们帮师傅去取经,而是师傅帮你们几个积善修佛。”

唐僧一味吹嘘自己,抹杀同伴和团队的功劳,这违背了出家人不打诳语的戒律。因此,师徒间才矛盾重重。等到唐僧能够正确评价自己和他人在团队中的作用之后,这个团队才开始真正和谐。

另外,九宫真人虽然是道家的形象代表,但她和唐僧关于法术的对话中体现着佛理。唐僧和九宫真人的聊天中,九宫真人说:“这世上法术,岂会有真,这真真假假,又何必在意?”在这个《西游伏妖篇》的世界观中,事实上是有真的法术的。

可是,唐僧也认为九宫真人这句话说的有道理,正是因为这句话暗合佛家的道理。因为法术不管真还是假,都不要过分执迷。九宫真人讲的这句话是真还是假,也无需过分执迷。

结语

世间一切都是虚无,真也是假,根本不用执着,这也是佛家的思想。《西游伏妖篇》中从各个方面展现了儒道释三家各自的观点,展现了这部影片中所蕴含的中国古典文化。

参考文献

[1]东北新闻网.《西游伏妖篇》是“怪味”西游[EB/OL].(2017-02-06)[2018-05-03].

[2]中华网社区.《西游伏妖篇》公映看点解析大年初一双王贺岁[EB/OL].(2017-01-28)[2018-05-03].

[3]中华文本库.《西游记》读后感[EB/OL].(2017-07-28)[2018-05-03].