鸿门宴中的阵容描写(鸿门宴中的人物形象)

(上)篇中说到,项羽决定明天一早进攻和消灭刘邦的军队,恰恰是在这个紧要关口,一个关键人物彻底打乱了项羽的计划,此人就是项伯。

项伯得知项羽要进攻刘邦之后,他倒不担心刘邦,他担心谁呢?他担心张良。

想当初,项伯杀人,要不是人家张良相救,项伯早就被处死了。

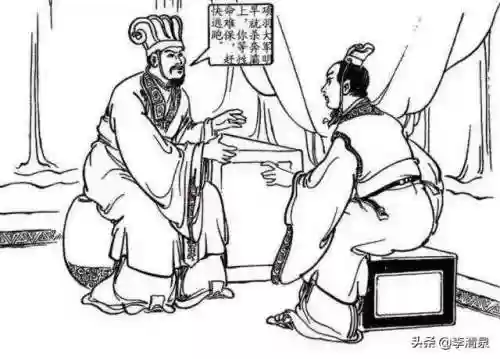

因为当时张良在刘邦的军中,所以项伯怀着感恩之心,当夜来到了刘邦的大营。对张良说:

先生赶快和我走吧,否则,只能是死路一条。

张良赶紧问:

究竟发生什么事了?这么紧急?

项伯将项羽明天一早要击杀刘邦的事全部和张良讲了。

这位张先生一听,就急了。但是,张良多聪明,他非常明白,能救刘邦的,全靠这位项伯了,于是他和刘邦之间导演了拉笼项伯的精彩一幕,可以归结为“一捧二拉三述苦”:

一捧,就是捧杀。

张良和项伯说,我感激你来救我,我很感谢,你的这种行为太高尚了!确实值得人学习,我交你这样的朋友真值了,也说明我当初的付出没有白费!但反过来说,刘邦对我也有知遇之恩,我也需要用你这样的方式来对待刘邦啊,如果在危难之中只是我自己跑了,天下人会笑话我的!我想,这也是大哥你不愿意看到的。

张良这番话正好打在项伯的人性弱点上,既给了项伯很高的赞誉,又为报告刘邦奠定了基础。用我们今天的话讲,这叫捧杀。

张良报告给刘邦后,刘邦一方面很着急,但是,他反应也很快。他问清了项伯与张良的关系及项伯的一些基本情况后,开始出场了,并成功地完成了第二步计划。

二拉,就是拉笼。

刘邦一出场,就对项伯一个大哥长,一个大哥短地叫着,让项伯是倍受感动。并且摆下了丰盛的酒席。三杯酒入肚,在刘邦和张良的吹捧下,项伯把自己的身份全忘了,把项羽的想法给张良和刘邦讲得一清二楚。什么关前大怒,什么曹无伤告状,什么范增进言,刘邦听得清清楚楚。这个时候,刘邦才对自己派兵守关的行为后悔不已。

但是,现在已经没有办法了,当务之急,是让项羽停止明天一早的进攻,否则,一切全完了。而能做到这一点的,只有项伯。项伯是项羽的叔叔,人们都知道,项羽这个人对长辈还是非常尊重的。在那么短的时间内,怎么能够说服项伯呢?

刘邦又施出了更加有力的一招,就是与项伯约为婚姻。

刘邦表示要把自己的女儿,也就是后来的鲁元公主,嫁给项伯的儿子。我们讲,在当时,刘邦毕竟是一方诸侯,身份要比项伯高。让自己的女儿嫁给项伯的儿子,这是高看项伯。

事实上,后来刘邦打败了项羽,做了大汉天子,也没有把自己的女儿嫁给项伯的儿子,而对于项伯来说,他哪里还敢再说提亲的事啊。

从这里,我们也可以看出刘邦这个人的性格,那就是,为达目的不择手段,只要是需要,他什么都可以说,什么都可以做。果不其然,刘邦的这一做法一下子就把项伯深深地给打动了。在完成这个环节之后,刘邦和张良很快启动了第三步棋。

三述苦。项伯的心被打动之后,刘邦针对刚才得到的信息,和项伯讲了两点:

第一, 自己入关以来,秋毫无犯,登记户口,清点物品,封存库藏,所有这一切都是为等待项羽的到来。

第二,之所以派兵守关,不是为了阻挡项羽入关,而是防止盗贼出入,以及应付可能出现的突发事件。并且希望项伯能够将自己的真正用心及时传递给项羽。

我们讲,这两点很有针对性。

说明刘邦此时已经明白过味来,他完全掌握了项羽攻击自己的起因,可见刘邦的这种准确的判断能力和快速反应能力。

经过张良和项羽这种真真假假的配合,这位项伯真是昏了头。他当时就承诺了刘邦的请求,并提出了一个要求,希望刘邦第二天早晨能够及时到项羽的营中来感谢和拜望项羽,说罢就离开了。

项伯离开之后。摆在刘邦面前的有两种选择:

第一种选择是三十六计走为上。刘邦知道项羽的进攻计划后,尽管不可能保全十万大军,但是,可以保住精锐部队和自己的性命。如果留下来,万一项伯说不动项羽怎么办?第二天一早,项羽若真的发动进攻,将难逃一死;

第二种选择就是直面项羽。也就是按照与项伯的约定,一早就去项羽营中讲明情况。

经过考虑之后,刘邦选择了第二种,选择留下来,选择与项羽来一个正面交锋。我们讲,刘邦之所以能够成就大事,从这件事情上可以看出其超人的胆识。这种置生死于度外的勇气也是非一般人所能抵的。

刘邦不仅选择这种冒险,同时,也做好充足的思想准备和战斗准备。他一见到项羽,就说了一番很有力量的话,把姿态摆得很高,但是,架子却又端得很低。

把自己的真诚以及对项羽的忠心表达得淋漓尽致,让项羽无可怀疑,难以拒绝,一下子连老底都端出来了。

刘邦是怎么说的呢?刘邦跟项羽讲:

“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。今有小人之言,令将军与臣有却。”

我们说这番话说得太好,估计刘邦一晚上都没睡觉,一直在琢磨见到项羽怎么说,或者说,这番话可能是刘邦与张良等人共同商量的结果。下面我们分析一下这句话的妙处:

一是俯首称臣。刘邦在项羽面前自称为臣,很明显,既是示弱,也体现了与项羽是同道中人,同时,也把项羽捧到君王的位置上,这种称谓体现了对项羽的最大尊重,对春风得意的项羽而言,无疑是一个巨大的安慰,让项羽听了会很舒服。

二是叙述兄弟之情。我刘邦在黄河以南与秦军决战,你项羽在黄河以北与秦军决战,并且同心协力,也因此而结下了深厚的兄弟情谊,这是天下人共知的事情。

三是无意入关。我刘邦也没有想到自己能够先入关破秦,这只是一种偶然和巧合。言外之意,我刘邦无意与你项羽争功,更不敢与你的能力和功劳比肩。

四是转移矛盾。我知道你项羽今天对我有意见不是你自己的的主意,肯定是有小人在中间作怪。这显然是将了项羽一军,同时,也给项羽一个台阶下,并且表明态度,我刘邦不怨你。

其实呢?在刘邦来之前,项伯已经把有关情况向项羽反映了。并且和项羽说,要不是人家刘邦辛辛苦苦地攻下关中之地,你项羽怎么能够如此轻易地入关,对这种有功的人我们不封赏,反倒想打击,这是很不义的行为,会被天下人耻笑。与其这样,还不如厚待刘邦,好让天下人觉得你项羽明辨是非,知恩图报。

项羽当时就同意了不要攻击刘邦的建议。

在这样的背景下,刘邦敢于亲自来见项羽,更进一步印证了项伯所说的话是真实的,所以,见到刘邦之后,项羽已经更加明确地感觉到,自己误解了刘邦。

刘邦开口又说了上面一番非常动情的话,更是让项羽无言以对,反而觉得有些尴尬。

在这种情况下,项羽只能按照刘邦所设计的路线前进,把自己择干净。

他和刘邦说:你说得不错,都是你手下的那个曹无伤挑拨离间,否则,我怎么会对你有那么大的误解呢?

同时,项羽为了表达对刘邦的歉意,设宴安排刘邦留下来喝酒。这就是我们历史上所说的“鸿门宴”。

到这里,大家就非常清楚了,对刘邦而言,真正的危险不是在鸿门宴上,而是在鸿门宴之前。

鸿门宴开始了,反而意味着他最危险的时刻已经过去。在鸿门宴上发生的种种危险,只是范增的一种个人表现,或者说是范增、项伯及张良之间的斗智斗勇。

项羽的态度已经非常明确了。对杀刘邦,他已经不感兴趣,或者说,作为项羽而言,他内心深处实际上已经原谅和放过了刘邦。这意味着,在鸿门宴开始之前,刘邦通过自己的智慧和努力,已经取得巨大胜利。

所以在宴席之上,范增多次举玉玦示意项羽,让他下令诛杀刘邦,但项羽却视而不见。无奈之下,范增又私自请项庄来舞剑,刺杀刘邦,而项伯却与项庄同舞,意在保护刘邦,项羽对此看得很清楚,也没有给予理睬。在张良看到项伯不足以对付项庄的情况下,请樊哙入帐救驾。

按照当时的礼节,樊哙的身份是没有资格入帐的,樊哙实际上是凭借武力闯入项羽的大营的,进得营来,又把项羽说了几句。但是,项羽对樊哙的到来,不仅没有生气,反而对他的勇敢十分赞赏,既赏酒又赏肉,紧张的气氛变得松弛下来。

这也侧面说明了项羽对刘邦的态度。

而刘邦呢,以“方便”为由,走出大帐,并在四位大将的护送下,安全返回了自己的营阵。

通过上面的分析,我们可以看出,在当时的情况下,项羽要想杀刘邦,可谓是易如反掌。即使是刘邦返回营中去,项羽仍然会有机会、有能力击杀刘邦。刘邦能够全身而退,最根本的还在于项羽从内心深处已经不再想杀刘邦。

鸿门宴实际上项羽真心来招待刘邦的宴会。因为范增的不死心,所以,才制造了一些这样的紧张气氛。

通过上面的分析,我们可以看出两个根本性的问题:

一是刘邦面临的巨大风险,其责任在于刘邦自己,而不在于项羽,是刘邦对形势判断失误导致的。刘邦错就错在,没有搞明白一个道理:枪杆子里出政权。你刘邦想做关中王,你有这个实力吗?有这个条件吗?你的功绩是否会让天下人信服?做出那个约定的人能够约束天下之诸侯吗?但是,不管怎么讲,刘邦敢于面对现实、挑战风险的勇气,以及应对风险的种种智慧仍然给我们的人生带来一些有益的启示。

二是项羽在骨头深处就没有杀刘邦的打算,只是一种气头上的行为。从力量上来说,项羽作为义军的实际领袖,项羽根本就没有把这个“地痞”刘邦看在眼里。从感情上来说,刘邦曾经是和叔叔项梁并肩作战的,也是叔叔的老部下和老朋友,项羽本来对刘邦既无防范之心,又无打击之意,甚至还有较好的感情基础。

这也是后来,为什么项伯稍微一讲情,项羽就放弃杀刘邦的一个最要的感情基础。其实项羽后来和各路诸侯还在一起待了相当长的一段时间,如果想杀刘邦,后面机会多的很,何止鸿门宴这样一个机会。

——

明月松间照,清泉石上流。

我是清泉,欢迎关注我的头条号。

同时欢迎您的点赞,评论,转发,与更多的人一起交流传承优秀文化!