两破童贯宋军阵容(丁奉吴枪阵容)

导读:

说起中国古代的宦官,人们想起的往往是他们唯唯诺诺、紧跟在皇帝身后的样子。总之他们留给人们最大的印象,就是既没思想又没胆量。然而,这种形象并非是宦官们的全貌。北宋就有一位宦官,曾掌控了全国的军政大权,统兵几十载,甚至还被加封王爵。这个曾经权倾朝野的宦官,得宠于徽宗时期,名字叫童贯。

宦官童贯

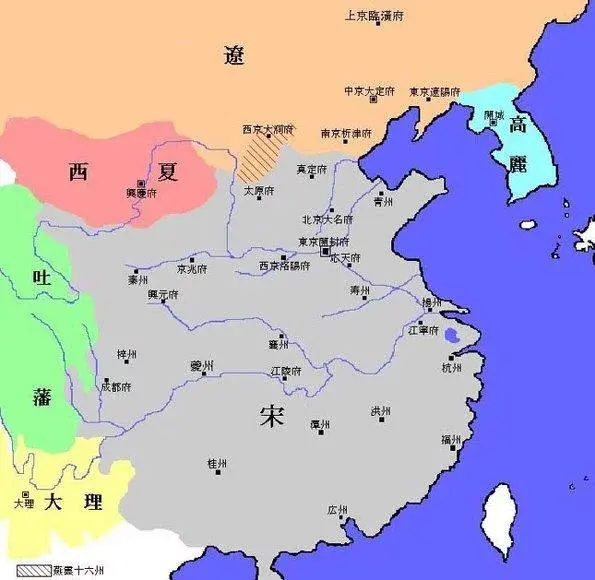

此时,北宋、辽、西夏三国鼎立的格局已经维持了上百年。当宦官童贯掌握了军权后,先是率兵对西夏发动了战争,后又采取与金国联合的方针意图灭辽。但两次战争却取得了完全不同的结果:宋夏战争中,宋朝取得了胜利。而在联金灭辽的战争中,宋朝却输得一败涂地。

北宋、辽、西夏三国鼎立

回溯这段历史,我们不仅要问:为什么北宋、西夏与辽三国已呈三足鼎立之势许久,而童贯掌握军权后却执意要灭掉西夏?为什么同样是对外战争,童贯带领的宋兵能打赢西夏,却败在辽军手里?为什么金国实力雄厚,宋朝国力强大,宋与金国结盟还是打不过辽?面对这些疑问,今天笔者就来分析一下这段往事,和大家共同交流交流彼此的看法。

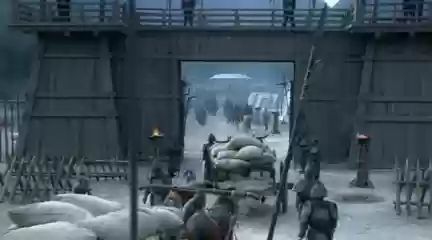

宋辽战争

小国西夏为何能与两个大国共存上百年

众所周知,北宋虽可称得上是一个大国,却并不是一个完成统一的王朝。北宋时期,有西夏、辽国与其并存,形成三国鼎立的势态,这一点从地图中不难看出。

不过,仔细观察地图便会发现一个问题:宋辽国土相当广阔,而西夏则小的有点尴尬。如果打个比喻,三个国家看起来并不像并立的三兄弟,西夏更像是宋辽这对夫妻生的小宝宝。

西夏:我只是个宝宝

事实也的确如此。和宋辽比起来,西夏在国土、人口等方面都不占优势,属于国力最弱的一方。而且,相比于宋辽的建立时间来说,西夏也绝对是个后起之秀。处处不如宋辽,却能和宋辽称兄道弟,我们不禁要问,西夏究竟有什么本事,能让他在两个强国身边活得如鱼得水呢?

能悠游于两个大国之间上百年,西夏的确有自己的聪明之处。我认为最关键的一点,就是西夏自始至终能够找准自己的定位。

首先,作为一个西北边疆地区兴起的少数民族政权,西夏兴起之时就已经面临着宋辽两大政权的对峙。正因如此,西夏得以保身。

党项族建立的西夏

西夏政权对当时的局势看得明白。宋辽两大强国对峙,但二者可以说是势均力敌。彼此视对方为最大的威胁,而西夏这样的后起之秀在双方眼里都不过是个不值得相争的小鱼小虾。宋辽纵然强大,但任何一方都不会倾力灭掉西夏。否则,自身的实力将会被削弱,从而让对方坐拥渔翁之利。

也正是这个原因,西夏不仅敢同时向宋辽双方都示好,还与北宋维持了很久的贸易。作为发达的中原王朝,北宋向西夏的输出也使得西夏不断发展起来。

然而,西夏虽早已向宋称臣,却始终未停止对宋朝的侵扰。纵然西夏的这些小打小闹,主要是为了从北宋那里捞一些好处。但时间一久,北宋不得不对这个邻居敌心大增。

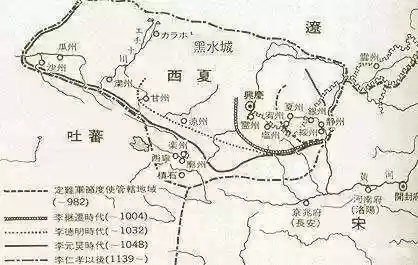

宋夏交界图

而且,西夏虽是小国,却一直与辽互为犄角。每当西夏扰宋,宋要攻夏时,辽国总会以第三者的身份出现。一般来说,辽国主要采用威胁北宋的方式来支持西夏,同时从中捞得一些好处,把北宋弄得很不好受。这就让宋一直认为,西夏的威胁比辽差不到哪去。

何况,由于地理位置的原因,也让宋朝对西夏的防范之心更胜于辽。从地理位置上来说,西夏虽和辽虽同与宋朝接壤,其威胁却远大于辽。

为什么这么说?第一,西夏与北宋相接的地方主要是横山地区,而长城最西的地方是河西走廊。河西走廊的南界限是横山,因此西夏与北宋之间有一段很大的缺口躲过了长城的防御。

西夏与宋之间的缺口

这一点,地图中一目了然。这意味着什么呢?前文说过,西夏是由西北少数民族建立的政权,这些之前生活在草原上的游牧民族最擅长的就是骑射。骑兵为主又生性剽悍,就能势不可挡地通过这段缺口,不定期南下抢劫。北宋对此没少吃亏,却也没办法。

第二,西夏逐渐强大之后,统一了有“塞外江南”之称的河西走廊。正因如此,西夏的农业得到了迅速发展。有了一定粮食储备的西夏,对北宋的触犯更加肆无忌惮,这也让北宋对其敌意更有所加深。史料记载:

“夏得凉州 ,故能以其物力扰关中, 大为宋患。”

“塞外江南”河西走廊

宋辽交好,征讨西夏:有时机不假,揽权也是真

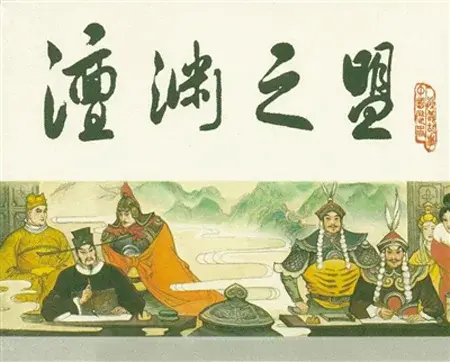

而在徽宗时期,宋辽关系向什么方向发展了呢?自1005年开始,宋辽之间就建立澶渊之盟,成为兄弟之国。宋徽宗1100年即位,因此他在位时,宋辽之间已是名副其实的百年交好。

澶渊之盟,宋辽百年交好

由于久蒙汉化,辽国已接受中原先进文明的洗礼许久,非常讲信义、遵守盟约,与宋朝和平相处甚久。从大势上来说,西夏这个眼中钉、肉中刺,此时就成了北宋主要的用兵对象。

由于宋徽宗昏庸无能,宠信奸佞,宦官童贯在得到他的喜爱后开始掌握兵权。对童贯来说,想要继续扩大手中的权力,没有实干是不行的。而如何证明自己的能力?就只有开疆拓土,收复失地。因此,与其说是机会找上门来的,不如说童贯自己一直都在寻找机会。

吐蕃内乱,西夏兵败

机会就这样找上了门,原来,吐蕃发生了严重内乱。史料记载:

崇宁二年(1103),权管勾熙河兰会路经略司职事王厚向徽宗上奏:“河南河北诸羌,以大小陇拶争国之故,人心不宁,诸侯酋豪,互有猜忌,遂更相侵掠杀戮,正所谓以夷狄攻夷狄,乃中国之利。臣见与童贯计议,乘此从长措置,侯起发别具奏闻。”

俗话说得好,堡垒最容易从内部攻破。西夏长期都是宋朝的心腹大患,现在西夏内乱严重,此时不打,更待何时?

艺术家皇帝宋徽宗

宋徽宗也认为这是不错的主意,原因有三。其一,就是王厚所提到的吐蕃内乱严重。其二,徽宗即位后已坐稳皇位,此时比较有精力来对付西夏。而若能打败西夏,也能为自己博得美名。其三,心腹宦官童贯一直在旁煽风点火,极力主张攻打西夏。

就这样,童贯和王厚得到了许可,带兵前去攻打西夏。由于战机成熟,童贯部队以迅雷不及掩耳之速取得了大捷。加上宋军本来就信心百倍,而此时的西夏正忙于内乱,宋军很快就攻下四州,并接连占领了惶城﹑宗哥城﹑都州﹑廓州﹑洮州等地。

“收复湟州并管下城寨周围边面地里共约一千五百余里,东至黄河、兰州京玉关,西至章峡、宗哥界,次西至廓州黄河界,南至河州界,北至夏国盖朱界。”

可见,这次对西夏的战绩是非常显著的。一直以来,宋朝在对外战争中都是胜少败多,但这次对西夏的战争却是取得了接连的胜利。而且,此时还收复了地理位置至关重要的河湟地区,这对大宋王朝来说就更是不易。

宋朝的开边功绩:收复河湟地区

联金灭辽,为何却没能取胜

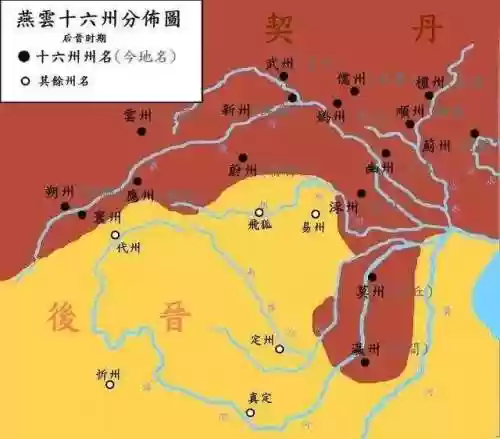

童贯带兵对西夏的作战的确值得庆祝,但在接下来对抗辽国的战争里,他就没那么幸运了。一直以来,宋辽之争主要在于燕云地区,也就是曾经割让给辽的燕云十六州。因此,童贯对此一直有一个执念,就是总相信燕云地区的百姓归心于宋朝。

宋辽之间的燕云十六州

大炮一响黄金万两,打仗总要花钱。面对辽国,此时的童贯首先想到的征服手段不是武力,而是和平。但燕云地区受辽国统治已久,早已不再是当初的燕云十六州。童贯的两封劝降书,未收到丝毫效果,反而引起辽国皇帝的勃然大怒,公然要与宋朝开战。史料记载:

辽将大石林牙让宋将王介儒给童贯传话:“童贯欲和即还,作善邻;不欲和,请以军相见。毋令诸军徒苦也。”

辽国人话说得很明白,宋朝若有意打仗,我定奉陪到底!而接下来便是,宋辽大战,宋军输的惨不忍睹。因此我认为,宋朝对辽失败的第一个原因,就是其对手段的选取摇摆不定。最终使辽做好了充分的作战准备,大败宋军。

宋军对辽失败的第二个原因,我认为与其“交友不慎”,同时又树敌太多有关。西夏在与宋的战争中兵败后,为自保也为复仇,选择了与辽联合对宋。本来在三国鼎立的局势下,西夏与辽是不敢公开结盟的。而宋朝大败西夏之后,加上经历了严重的内乱,西夏只得与辽结为盟友。

辽夏联合对抗北宋

这样,北宋的敌人就由一个变成了两个。也许有人会问,此时的宋朝不是一样与金国结盟了吗?的确,金国虽是个新兴起的小国,实力却不可小觑。但金人的强大无法代表宋朝的强大,宋金虽是盟友,彼此间的界限却划分的相当清楚。

盟约规定,金人主要负责灭辽,北宋只管打下属于自己的燕云十六州即可。但事实却是,北宋没有能力自己收复燕云地区。这就要说到最根本的问题了:一个堂堂大宋王朝,为何连收复一个小小燕云地区的能力都没有?

宋朝一心想收复的燕云十六州

这也就是我认为宋军在对辽战争中失败的根本原因,即二者军事实力的相差悬殊。简而言之,辽国虽比宋小,却是名副其实的实力派。而宋朝虽大,在打仗方面却是个纸老虎般的弱宋。据《辽史· 百官制》记载:

“契丹旧俗,事简职专,官制朴实,不以名乱之 ,其兴也勃焉。”

简洁有力的军队管理,与游牧民族天生擅长作战的特点相配合,简直是一支理想的队伍。而辽国的军队就是这样,第一,人们从小在马背上长大,全民皆兵,兵多且作战能力极强。第二,部队主要是骑兵,对抗宋朝的步兵,自然占据优势。第三,游牧民族随处可栖,完全没有后勤供应的烦恼。在最差的作战环境里也能靠打猎、挤马奶获取生存资源,环境适应能力非常强大。

生长在马背上的游牧民族

而宋朝则完全相反。第一,宋朝的政策是分化事权,为了保证权力的分散,宋朝设官极多。相比于辽国的简洁制度,宋朝则是冗官、冗兵、冗费。这种制度的坏处是非常明显的,不仅让宋朝军队缺乏作战能力,而且使其陷入了积贫积弱的状况,军费得不到正常供应。

第二,宋朝实行募兵制。简单理解,就是国家开始负责养兵。也许有人会问,这难道不意味着宋朝开始有真正的国家军队了吗,为什么反而效果不好?

还原古代募兵制下的军队人员组成形象

原因有二。其一,宋朝虽是国家养兵,却并不是把军队用来防御外敌,而是为了免于内乱的。再直白一点,即军队的作用主要是宋朝皇帝用以稳固自己的权力。其二,士兵的来源主要是走投无路的饥民。这些人之前主要是农民,接触最多的是锄头,从未接受正规的军队训练。因此,这样一群人组成的军队,即使数量再庞大,面对凶悍的辽国骑兵,其作战能力也就可想而知。有数量而无质量,宋军很难对抗强大的辽军。作战经验甚少,军队又没什么战斗力,平时除了贪污腐败没有其他事,宋军靠什么打过辽军?

军队的腐败形象

第三,就是粮草问题。中原民族打仗相对于少数民族,其战争成本是相当高的。单是在粮草问题上,中原民族就很不占优势。“兵马未动,粮草先行。”宋军对抗辽军,首先就要做足物资供应准备。

何况宋辽本来就国力相当,在这样的情况下,二者就必须靠实力说话。想要用消耗的办法对付小小的西夏还尚有可能,但若用同样的方法对待辽国,吃亏的就只能是宋朝自己。

兵马未动,粮草先行

总结:

手握军权的宦官童贯,打过了西夏,却没能打过辽国。从当时的条件来分析,可以说是历史的必然。

宋夏战争中,宋能取胜的根本原因在于吐蕃内乱。而童贯看准时机,带兵作战,连胜西夏。可以说是童贯运气好,但不可否认,他个人也有一定的审时度势的能力。宋辽战争中,宋朝的失败却可以说是必然。辽与西夏的联合让宋朝腹背受敌,金国的结盟也没给自己带来实质性的帮助。本身军事实力就弱的宋朝,此时更是完全无法抵挡辽夏的联合攻击。

如果把宋朝对西夏和辽之间的战争进行一场对比,我认为一句话可以简单概括:面对小小的西夏,宋朝打的是一场消耗战;而面对国力旗鼓相当的辽国,宋朝只能打一场实力战。因此,童贯对西夏的胜利不无道理,而对辽出兵的失败却也符合历史的规律。

(图片来源于网络,侵删)