耀华经济阵容(荣耀崛起最佳五星阵容)

作者|吴西

一中印象

天津一中在五十年代,国手国脚频出,与当时的体育制度有关,也得益于名师出高徒和良好的学习环境。

那时中学的体育制度基本延用了前苏联的劳(动)卫(国)制,在以全民健体强身、保家卫国为目标的激励下,学生们普遍参加一般体育锻炼或国防体育兴趣小组的活动。

当时一中的体育教师阵容坚强,以国家级田径裁判员柳占发老师领军,体育教研组诸位老师各有强项,田径、球类高手频出。

一中的校园虽然是过去的英军营房,比起耀华中学显得老旧多了,但是占地宽阔,成排的教室间有开阔的空地,课间就可以畅快地踢小足球,后面的大操场上还有环形跑道、足球场、篮球场和排球场,单双杠俱全。

体育组的仓库里除了常见的足、篮、排球之外,有时还能找到棒球,垒球和拳击手套,甚至击剑护具,应该都是英军用过的旧物吧!

大操场的西南角还有一个深水游泳池,高中住校时,晚上我们可以光着屁股从学生宿舍跑到游泳池,游几圈再回来。要知道,那时的一中是男校,连舍监李老师也睁一只眼闭一只眼。

最南端的三角地(后来的反修中学地段),冬季还曾泼水成冰,做过一中的人工冰场。集天时、地利、人和于一体的天津一中体育事业,到五十年代中后期已经初现硕果。

无缝乒乓球

大概是在1955年春夏之交,我在天津一中上初二的时候,一次偶然的机会,有幸在耀华中学的体育馆,看了一場难得的乒乓球表演赛。

傅其芳教练带领着荣国团,王传耀,姜永宁、孙梅英、丘钟惠等第一代国手来天津表演,庄则栋,李富荣,徐寅生也来了,但还不太出名,老将新人轮番上阵,我们可开眼了!

善用直拍长抽的王传跃和削球能手姜永宁对垒,常常几十个回合不分胜负,看着不落地的小白球来回翻飞,好不过瘾;女将孙梅英和丘钟惠互攻对削,柔中带刚,两不相让;新秀庄则栋和李富荣,荣国团和徐寅生之间的快速对攻,紧张激烈,目不暇接。

突然一个小白球直向我坐的看台方向飞了过来,滴溜溜地滚到看台底下。我坐在第二排,注意到下面一个白球慢慢滚过去了,看台下面是空的,别人专注比赛时,我却打量着脚下的空间,原来它是厚木板搭成的空心看台。

我那时个子小,一躬身就钻了下去。在光线不足的看台下面待了一会儿,就习惯了黑暗。很快就发现墙角处有一个白影,爬过去一摸,就是个乒乓球。放在裤子口袋里就爬了上来,又规规矩矩坐在那里一本正经地接着看比赛。

远角的看台下,捡到无缝乒乓球的地方。|网络图片

不久,比赛结束了,我不仅饱了眼福,还捡了一枚国手打过的乒乓球。本来打算珍藏起来作纪念,但仔细一看,这是个无缝的乒乓球,英文的商标,不是盾牌的,照着阳光也找不到接缝,一定很结实。

初中时,我是小个子,偶尔玩玩乒乓球。有了这个无缝的、几乎全新的进口球,小伙伴高兴得不得了,怎么抽打也坏不了。

无缝乒乓球后来就在同学们手中传来传去,最后据说传到了邻班的李树森、王志良手里,再后来就听说他们进了天津队,不久又成了国手,终于王志良和张燮林一起拿下了男子双打世界冠军。

无缝乒乓球虽然不知所终,但来自国手的乒乓球,转了一圈又回到国手的手里,不管它出了多少力气,有多长寿命,也算是得其所终了。

五辈人吃牛肉

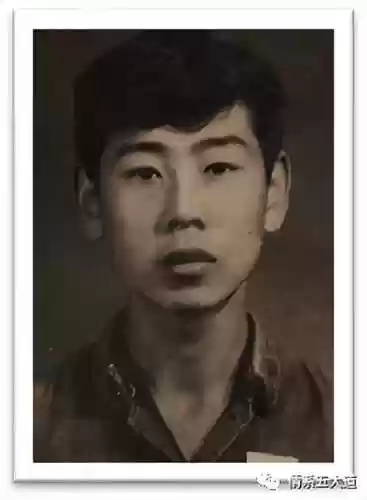

初中同学一入校,最引人注意的就是同班的张业福,他长得高大俊美,体格匀称,德智体全面发展,自然就成了孩子头。

张业福小相:约1956年|网络图片

下课后,张业福常常带着一帮同学活跃在后操场上。他篮球、排球、足球样样精通,还在初二的时候,我们初二二班就是初中组足球冠军了。有张业福守住铁门,其他同学拼命往前冲,捅进一两个球就完胜了,不知什么时候他就成了校队的大门。

初三时他就去了天津队,后来又去了国家队,和李学浚、容志行一起为国争光。高中时的同班同学韩孝忠,步张业福的后尘,后来也跨进了囯足大门,成了国脚门将。

文革后期,张业福已经退役回津,在天津时间多了,我家和体训班很近,常有机会见面。

第三排白衣人前左右为笔者和张业福

有一次和他聊起国足前景,我问他:“ 什么时候中国队可以入围世界杯赛?” 他的回答是:“至少需要五十年,或者五辈人吃牛肉!”

我记住了他的预言。

国防体育

从初一开始,我就参加了航空模型小组,最爱的课余活动就是制作飞机模型。航模组有专属的活动室,在一中校园的东北角。

进了校门,左拐走到头的两三间平房就是航模组的活动室。以光耀老师是航模组的专任辅导老师,学校给航模组划拨的经费就掌握在以老师手中。

我们用以老师争取来的有限经费,到国防体协去买不算贵的模型飞机的材料。那时国防体协坐落在马场道上,河北路口附近的一幢朝南的花园洋房里。

国防体协管理航模器材的是杨自强老师,他年轻、英俊,办事干练,听说原来是志愿军的飞行员。我们从他手中买到桐木板、桐木条、橡皮筋、航空涂布油,还有1.5CC,2.5CC的微型二冲程发动机。

回学校,在高年级的老组员辅导下,我们一步一步地学会了模型飞机的制作。拉计算尺算出翼型数据,在米格纸上点出翼型曲线,在桐木片上割出大小不同的翼型……做成飞机的翅膀,心中也慢慢建立起投身航空事业的理想。杨自强老师还负责组织航空模型的比赛和裁判!

几年以后我们升入高中,高年级的辅导员也进入了大学,但是他们中真正能进入航空学院的却寥若晨星。一位航模组副组长吴君,做梦都想造飞机,却被分配去了北京工业学院,造不成飞机,去造坦克了。

58年以后,国防体协的杨自强老师也找不到了,有人说他被划成了右派,不知道送到哪里去劳动改造了!从那时开始,我相信右派中可能会有被冤枉的好人。残酷的现实使我慢慢放弃了不切实际的“远大理想”。

陈奇英同学提供照片,一中航模组前,他手持桐木片卷筒橡筋动力模型飞机。

到了高中,我们也成了辅导员,带着初中的小同学,一次次地参加全国比赛。我们的橡筋动力,牵引滑翔,自由飞,线操纵。无线电操纵的模型飞机,越来越高级。自己也成了二级、一级运动员,冲击着运动健将。

三级火箭

这时,前苏联的宇航员加加林第一个乘卫星上天了,大大激励了我们,我想:“为什么不能自己做一个三级火箭试试?”

说干就干,适逢春节前,跑到东门里娘娘宫买了一个特大号的起花(钻天猴),有手臂粗,尺把长:苇子棍做的尾巴有两米长;又买了一个中号的起花和一个炮打双灯。

回来后,再小心翼翼地把它们插接在一起,用导火索连接起来,最后,扛着这一串由起花组成的三级火箭来到墙子河边,把特大起花的长苇子尾巴插到空地上,又仔细检查了一遍导火索,点火!

大起花底部喷出熊熊火焰,噌一声,蹿上了天,超过了大杨树的高度,二级起花接续点火,甩掉了大起花后又蹿上一棵杨树的高度,接着听到先后两声炮响,跟着看到两盏白亮的小灯从最高处慢悠悠飘落下来。

我的三级火箭圆满成功!一颗红心、多种准备才是我们真正的生活道路!

一晃,六十年过去了,第一代,第二代国脚和国手,运动健将们,他们无保留地献身于体育事业,耗尽了体力和精力,大都过早地离开了我们。安息吧!老同学,不久再见。

“王志良先生千古花圈”,情系五大道群友、一中校友顾守德同学摄

仅以此文纪念献身于体育事业的校友,运动健将王志良、张业福,韩孝忠等。

写于加州硅谷

2020/10/2

完

作者吴熹(笔名吴西),1942年生于北京,1947年随父母迁津,寓居重庆道、成都道、新华路、潼关道、云南路等;1954年毕业于五区中心小学(即二十中附小),1960毕业于天津一中高中,文革前毕业于天津大学夜大学机械系本科,曾任职天津环境卫生工程设计研究所所长,1993年以后移民美国加州硅谷。

编辑 | 紫石

关于我们:

“情系五大道”公众号、头条号汇集了五大道人讲述的老故事及五大道人的文学、摄影作品等,旨在重温五大道老时光、探寻五大道人的生命轨迹、弘扬五大道的人文精神。欢迎新老五大道人踊跃投稿,文字、口述均可(有意者请在私信留言,我们会尽快回复)。本号刊登的文章(不代表本号立场)均为原创,不经许可请勿转载,违者将追究法律责任。