朱自清悬赏阵容(朱自清获得什么称号)

悬赏40万!买闻一多人头,遭暗杀后,马歇尔急赴庐山质问蒋介石

1946年7月,炎炎夏日的昆明城笼罩在一片恐怖阴霾之中。短短数日之内,两位著名民主人士相继遇害,震惊全国。40万元的悬赏金额,一个响亮的名字,一场惊天动地的暗杀,以及一位美国特使的紧急质询,这些看似不相关的元素,却在这个夏天编织成了一幕惊心动魄的历史悲剧。

究竟是谁在幕后操纵这一切?为何闻一多会成为暗杀目标?暗杀案后,各方势力又是如何反应的?让我们跟随历史的脚步,揭开这段尘封已久的往事,一探究竟。

一、风雨欲来:昆明的政治氛围

1946年的昆明,表面上一片祥和,实则暗流涌动。抗日战争胜利后不到一年,这座被誉为"春城"的城市却笼罩在一片肃杀之气中。街头巷尾,人们谈论的不再是胜利的喜悦,而是对即将到来的内战的担忧。

在抗战期间,昆明曾是大后方的文化重镇,西南联大等高等学府汇聚了众多知识分子。然而,随着抗战的结束,这座城市的政治氛围急剧变化。国共两党之间的矛盾日益激化,而站在中间的民主人士们,则成为了夹缝中的一群人。

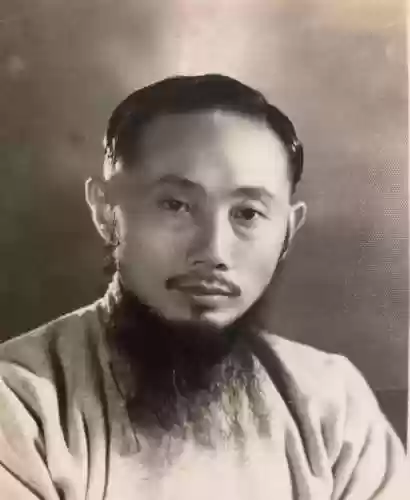

闻一多,这位在抗战期间以爱国诗人身份广为人知的学者,此时正站在风口浪尖上。他和李公朴等民主人士一起,积极组织反内战运动,呼吁和平统一。在西南联大的讲台上,在昆明的街头,闻一多的声音响亮而坚定:"我们要的是和平,不是战争!"

然而,这样的呼声在某些人眼中却成了眼中钉、肉中刺。国民党特务开始暗中活动,将闻一多等人列入了"必除之而后快"的名单。有传言称,特务们放出话来,要悬赏40万购买闻一多的人头。

这个消息很快传到了闻一多耳中。面对如此严峻的威胁,闻一多却表现得异常镇定。据他的好友回忆,闻一多听到这个消息后,只是淡淡地笑了笑,说道:"既然他们要买我的人头,那我就把它昂得再高些!"

就在这样剑拔弩张的氛围中,1946年7月11日晚,一个令人震惊的消息传遍了昆明城:著名民主人士李公朴在街头遇刺身亡。这一事件如同一声惊雷,炸响在昆明的上空,也预示着更大的风暴即将来临。

李公朴遇害的消息传开后,昆明城内人心惶惶。街头巷尾,人们纷纷议论,有的人认为这是国民党特务所为,有的人则担心这只是一系列暴力事件的开端。而闻一多,作为李公朴的挚友和志同道合的战友,此时的处境更加危险。

然而,面对如此险恶的局面,闻一多非但没有退缩,反而更加坚定了自己的立场。他公开发表演说,痛斥暴行,呼吁民主。在李公朴的追悼会上,闻一多慷慨陈词:"李先生的血不会白流,我们一定要讨回一个公道!"

就在闻一多发表这番演说的同时,昆明城内的暗流更加汹涌。街头巷尾,时常可以看到形迹可疑的人物在徘徊。西南联大的校园里,学生们私下议论,担心闻一多会成为下一个目标。

而此时的闻一多,仿佛已经预感到了即将到来的风暴。他开始整理自己的遗稿,并且叮嘱家人要坚强。在最后的几天里,闻一多依然坚持参加各种民主集会,发表演说。他的每一次出现,都引来特务们的注目,但闻一多却视若无睹,依然昂首挺胸地走在昆明的街头。

就这样,在这个充满危险与不确定性的夏天,昆明城内的政治氛围越发紧张。民主人士们的声音,与暗中涌动的杀机,在这座城市里形成了强烈的反差。而闻一多,这位坚持真理、不畏强权的知识分子,正以自己的方式,迎接即将到来的命运。

二、悲剧降临:闻一多遇害

1946年7月15日,昆明的天空阴沉沉的,仿佛预示着即将发生的悲剧。这一天,闻一多如常参加了李公朴的追悼会。会上,闻一多发表了那段振奋人心的演说,他的声音铿锵有力:"李先生的血不会白流,李先生赔上了一个生命,我们一定要讨回一个代价,正义是杀不完的,因为真理永远存在。"

这番话犹如一把利剑,直指国民党反动派的心脏。在场的人无不为之动容,但也有人暗中记下了这番话,准备向上级汇报。追悼会结束后,闻一多和儿子闻立鹤一起步行回家。

此时的昆明街头,行人稀少,空气中弥漫着一种诡异的宁静。闻一多和儿子边走边聊,讨论着国家的前途和民主的未来。他们走到西南联大宿舍附近的一条僻静小巷时,突然一阵急促的脚步声从背后传来。

还没等父子俩反应过来,一声刺耳的枪响打破了小巷的宁静。闻一多应声倒地,闻立鹤本能地扑向父亲,试图用自己的身体保护父亲。然而,凶手并未停手,又连续开了数枪。枪声在小巷中回荡,惊起了附近的鸟群。

当枪声停息时,闻一多已经身中8枪,倒在血泊中。闻立鹤也被子弹击中,倒在父亲身边。凶手迅速逃离现场,留下了这对父子和满地的弹壳。

很快,枪声惊动了附近的居民和学生。人们纷纷赶来查看情况,当他们看到倒在血泊中的闻一多时,都惊呆了。有人立即报警,有人则试图施救。但是,闻一多已经没有了生命迹象,而闻立鹤则因伤势严重,被紧急送往医院。

消息很快传遍了整个昆明,引起了轩然大波。就在五天前,李公朴遇害,现在又是闻一多,两位著名的民主人士接连遇害,这绝不是巧合。人们开始质疑,是谁有这么大的胆子,敢在光天化日之下制造如此恶性的暗杀事件?

第二天,《新华日报》刊登了一篇题为《谁杀死了我爸爸》的文章,作者是闻一多的次子闻立雕。这篇文章犹如一声怒吼,直指昆明的国民党特务。文章揭露,早在抗战时期,特务们就把闻一多列入了暗杀名单。

闻立雕在文章中写道:"我父亲一生光明磊落,从未做过亏心事。他的死,是因为他坚持真理,反对内战,追求民主。凶手可以夺走他的生命,但夺不走他的精神。"这篇文章在全国范围内引起了强烈反响,激起了人们对凶手的愤怒和对民主的渴望。

与此同时,闻一多的遗体被安置在西南联大的一间教室里。前来悼念的人络绎不绝,其中不乏闻一多的学生和同事。他们在遗体前默默伫立,有的人低声啜泣,有的人紧握拳头,眼中闪烁着愤怒的火花。

在悼念的人群中,有人低声议论:"闻先生前些日子不是说过,特务们悬赏40万买他的人头吗?没想到他们真的下手了。"另一人接话道:"是啊,闻先生知道后还笑着说要把头昂得再高些,他到死都没有低头啊。"

闻一多的遇害在全国引起了强烈反响。在上海、北平等地,学生和知识分子自发组织悼念活动。他们高举"反对暴政"、"追求民主"的标语,在街头游行。这些行动虽然很快被当局镇压,但民主的种子已经在人们心中生根发芽。

在延安,毛泽东得知消息后,立即给闻一多的家属发去了一份电报。电报中写道:"先生是为民主而奋斗,不屈不挠、可敬可佩,今遭奸人毒手,全国上下有志之士必将继先生遗志,再接再厉,务使民主事业克底于成。"

闻一多的遇害,不仅是一位杰出知识分子的逝去,更是那个时代民主力量的一次重大损失。然而,他的牺牲并没有白费。他的死激起了更多人对民主的向往,对专制的反抗。闻一多用生命诠释了他曾经说过的那句话:"正义是杀不完的,因为真理永远存在。"

三、马歇尔的震怒:庐山之问

闻一多遇害的消息如同一颗重磅炸弹,不仅在国内引起轩然大波,更是惊动了远在大洋彼岸的美国。当时,美国总统特使马歇尔正在中国进行调停,试图促成国共两党和平谈判。闻一多的遇害无疑给这项艰难的工作雪上加霜。

1946年7月底,一个阳光明媚的日子,马歇尔的专机降落在庐山机场。这位身材高大、面容严肃的美国将军,一下飞机就直奔蒋介石的别墅。马歇尔此行的目的只有一个:就闻一多遇害一事向蒋介石当面问责。

马歇尔抵达蒋介石的别墅时,蒋介石正在花园里散步。看到马歇尔来访,蒋介石面带微笑上前迎接。然而,马歇尔并没有客套,开门见山地说道:"蒋委员长,我今天来是为了闻一多教授的事。"

蒋介石的笑容顿时凝固了。他邀请马歇尔进入会客室,两人分别就座。马歇尔开门见山地说:"蒋委员长,闻一多教授的遇害事件已经在国际上引起了极大的关注。美国政府对此深表关切。我们希望能够得到一个合理的解释。"

蒋介石沉默了片刻,然后说道:"马歇尔将军,闻一多的死确实是一件令人遗憾的事。我们正在全力调查此事。"

马歇尔并不满意这个回答。他直视蒋介石的眼睛,语气严厉地说:"蒋委员长,根据我们得到的情报,闻一多教授的死很可能与国民党特务有关。甚至有传言称,有人悬赏40万买他的人头。这是真的吗?"

蒋介石的脸色变得阴沉。他否认了这个说法,称这只是共产党的诽谤。但马歇尔并不买账。他拿出一份文件,里面详细记录了闻一多遇害前后的一系列事件。

马歇尔一边翻阅文件,一边说道:"蒋委员长,闻一多教授是一位著名的学者和民主人士。他的死不仅是中国的损失,也是整个民主世界的损失。如果证实这是政治谋杀,将会严重影响中国在国际社会的形象。"

蒋介石的表情变得越来越难看。他试图为自己辩解,称国民政府一直在努力推动民主进程,闻一多的死只是个别不法分子所为。但马歇尔打断了他的话,说道:"蒋委员长,事实胜于雄辩。在短短几天内,两位著名的民主人士接连遇害,这绝不是巧合。"

马歇尔接着说:"我们希望看到一个真正民主的中国。但是,如果连最基本的人身安全都得不到保障,又何谈民主?蒋委员长,我希望你能给我一个明确的答复:国民政府将如何处理这件事?"

面对马歇尔的质问,蒋介石显得有些局促。他承诺会彻查此事,并惩治凶手。但马歇尔并不满足于这个承诺。他要求蒋介石采取具体行动,包括公开调查过程、保护言论自由、停止对民主人士的迫害等。

这场谈话持续了近两个小时。当马歇尔离开时,蒋介石的脸上已经没有了earlier的笑容。马歇尔的质问犹如一记重拳,打破了国民政府一直以来维持的表象。

马歇尔离开庐山后,立即向美国政府发回了一份密电。在电报中,他详细描述了与蒋介石的谈话内容,并表达了对中国民主前景的担忧。马歇尔在电报中写道:"如果国民政府继续压制民主声音,不仅会失去民心,也会失去美国的支持。"

马歇尔的庐山之问,在当时并未公开。但这次谈话的内容很快通过各种渠道传开,在国内外引起了广泛关注。许多人认为,这是美国政府对国民党政权的一次严厉警告。

然而,历史的发展并未因为马歇尔的警告而改变轨迹。国民政府对闻一多案的调查草草收场,真凶始终未能归案。与此同时,国共之间的矛盾进一步加剧,内战的阴云越来越浓。

马歇尔的庐山之问,成为了那个动荡年代的一个缩影。它反映了美国政府对中国局势的担忧,也暴露了国民党政权内部的问题。这次谈话虽然没有直接改变历史的进程,但它为后世留下了一个重要的历史注脚,让我们得以一窥当时复杂的政治局势。

四、全国哀悼:知识分子的觉醒

闻一多遇害的消息如同一场风暴,迅速席卷全国。从繁华的上海到古老的北平,从山城重庆到边陲昆明,整个中国知识界都陷入了巨大的悲痛之中。这位诗人、学者、民主斗士的离去,不仅是文化界的重大损失,更是整个民主运动的一次沉重打击。

1946年7月底,上海文化界率先发起了悼念活动。在一个阴雨绵绵的下午,数百名作家、艺术家和学者聚集在一家小型剧院里。他们中有闻一多的老友,如郭沫若、茅盾等人;也有年轻一代的文学新秀,如巴金、艾青等。剧院里布置得很简朴,正中悬挂着闻一多的遗像,下方摆放着白色的菊花。

郭沫若站在讲台上,声音沉重地说:"闻一多先生的离去,让我们失去了一位挚友,一位良师,更失去了一位坚定的民主斗士。他用生命诠释了什么是真正的爱国,什么是真正的民主。"

茅盾接着发言:"闻先生常说,'诗人和政治家一样,都应该为人民说话'。他用自己的行动践行了这句话,直到生命的最后一刻。"

年轻的巴金站起来,声音颤抖地说:"我虽然没有机会亲身聆听闻先生的教诲,但他的诗歌和文章一直是我们这一代人的精神食粮。他的牺牲,让我们更加清楚地认识到,争取民主自由的道路是多么艰难。"

悼念会持续了整整三个小时。期间,多位文化界人士朗诵了闻一多的诗作,其中《死水》、《红烛》等诗篇在当时的背景下显得格外意味深长。

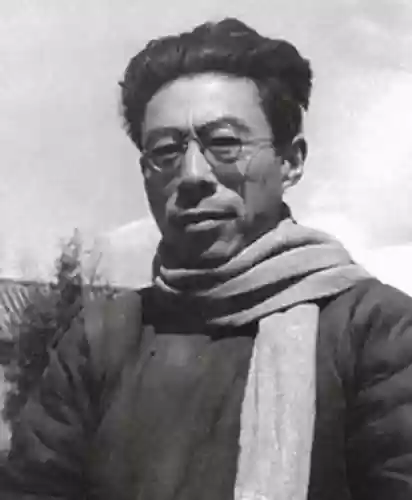

与此同时,北平的知识分子们也在进行着自己的悼念活动。在北京大学的一间教室里,闻一多的老友朱自清主持了一场小型的追思会。朱自清回忆道:"闻一多先生曾经说过,'诗可以萎谢,但勿使诗人萎谢'。然而,如今诗人倒下了,但他的诗,他的精神,将永远活在我们心中。"

在西南联大,闻一多生前的同事们组织了一场别开生面的纪念活动。他们在校园里种下了一棵白杨树,并在树下放置了一块石碑,上面刻着闻一多的名言:"为了中华民族的尊严,我们不惜抛头颅,洒热血!"这棵树后来成为了西南联大的标志性景观,被称为"闻一多树"。

在重庆,一群青年学生自发组织了一场街头诗歌朗诵会。他们选择在闹市区的一个广场上,轮流朗诵闻一多的诗作。起初,警察试图驱散他们,但越来越多的市民加入进来,最后形成了一场声势浩大的悼念活动。

这场全国性的哀悼活动,不仅仅是对闻一多个人的缅怀,更是整个知识分子群体的一次集体觉醒。他们开始意识到,在那个动荡的年代,知识分子不能再独善其身,而必须勇敢地站出来,为民主、自由发声。

许多年轻的学生和知识分子受到了极大的触动。他们开始更加积极地参与社会运动,发表文章,组织讨论会,呼吁民主改革。在上海、北平等地,大学校园里掀起了一股学习闻一多精神的热潮。学生们自发组织读书会,研读闻一多的诗作和文章,讨论如何在现实生活中实践他的理念。

然而,这场哀悼活动也引起了国民党当局的警惕。在一些地方,悼念活动被强行中止,参与者被警察带走盘问。但这种压制非但没有熄灭知识分子的热情,反而让更多人认识到了争取民主自由的重要性。

闻一多的遇害和随后的全国哀悼,成为了中国近代史上一个重要的转折点。它标志着知识分子群体开始从单纯的学术研究转向积极参与社会政治生活,从而在中国的民主化进程中扮演了更加重要的角色。

这场哀悼活动的影响远远超出了当时的范畴。多年后,许多参与者回忆起那段时光,都感慨那是他们生命中最难忘的经历。正是在那个时候,他们真正理解了什么是责任,什么是担当,什么是为理想献身的精神。

五、永恒的精神:闻一多的文化遗产

闻一多的离去,虽然让中国失去了一位杰出的诗人和学者,但他的精神遗产却永远留存于世。在接下来的岁月里,闻一多的思想和作品不断被后人挖掘、研究和传播,成为了中国现代文化的重要组成部分。

1947年,在闻一多逝世一周年之际,一群文化界人士在上海发起了"闻一多全集"的编纂工作。这项浩大的工程由郭沫若主持,集结了闻一多生前的所有诗作、学术论文和演讲稿。编纂过程中,编者们发现了许多闻一多生前未发表的手稿,其中包括一些未完成的诗作和学术笔记。这些珍贵的资料为后人研究闻一多的思想提供了宝贵的素材。

"闻一多全集"的出版引起了广泛关注。在北平、上海、重庆等地的书店,这套书一经上架就迅速售罄。许多年轻学子争相购买,希望能从中汲取闻一多的智慧。一位北大学生在日记中写道:"读闻先生的文字,仿佛能听到他铿锵有力的声音,感受到他对真理的执着追求。"

与此同时,闻一多的诗歌也开始在更广泛的范围内传播。在上海,一群年轻演员组织了一场"闻一多诗歌朗诵会"。他们选取了闻一多的代表作如《死水》、《红烛》等,配以音乐和舞蹈,将诗歌以一种全新的方式呈现给观众。这场演出取得了巨大成功,不仅在上海连续上演多场,还在其他城市巡回演出。

1948年,著名画家徐悲鸿创作了一幅名为《闻一多像》的油画。画中的闻一多神情坚毅,目光炯炯有神,仿佛在注视着远方。这幅画后来成为了闻一多最广为人知的肖像,被广泛用于各种纪念活动和出版物中。

在学术界,闻一多的研究方法和学术成果也得到了广泛的传承和发展。他在古典文学研究中独创的"考据学"方法,被后来的学者们进一步完善和应用。在清华大学,闻一多的学生们组织了一个"闻一多学术研究小组",致力于继承和发展老师的学术思想。

1949年,在新中国成立前夕,一群文化界人士提议将闻一多的故居改建为纪念馆。这个提议得到了广泛支持,很快付诸实施。闻一多纪念馆于1950年正式对外开放,成为了传播闻一多精神的重要基地。在开馆仪式上,郭沫若发表了热情洋溢的讲话:"闻一多先生用生命诠释了什么是爱国,什么是民主。这个纪念馆不仅是对他个人的纪念,更是对那个时代所有为民主自由奋斗的志士仁人的纪念。"

在教育界,闻一多的影响也日益显著。许多学校将闻一多的诗歌纳入教材,他的事迹成为了爱国主义教育的重要内容。在西南联大旧址,每年都会举行"闻一多诗歌朗诵比赛",吸引了来自全国各地的学生参加。

随着时间的推移,闻一多的精神遗产不断得到新的诠释和发展。在文学界,一批"新闻一多主义者"崛起,他们在创作中继承了闻一多的爱国情怀和艺术追求。在学术界,"闻一多学派"逐渐形成,在古典文学研究、文化人类学等领域做出了重要贡献。

1956年,为纪念闻一多逝世十周年,全国各地举行了一系列纪念活动。在北京,一场大型的学术研讨会召开,来自全国各地的学者齐聚一堂,回顾和总结闻一多的学术成就。在昆明,闻一多生前工作过的云南大学举行了隆重的纪念仪式,并设立了"闻一多奖学金",用于奖励在文学和学术研究方面有杰出表现的学生。

闻一多的精神遗产不仅影响了中国,也引起了国际学术界的关注。1960年代,美国哈佛大学的中国文学研究专家艾德华·威尔伯(Edward Wilber)开始系统研究闻一多的诗歌和学术著作。他将闻一多的部分作品翻译成英文,并撰写了多篇论文,向西方学界介绍这位中国现代文化巨匠。

时至今日,闻一多的影响仍在持续。他的诗歌仍被广泛传诵,他的学术成果仍是研究者的重要参考,他的爱国精神和民主追求仍在激励着一代又一代的中国人。闻一多,这个名字,已经成为了中国现代文化史上的一座丰碑,永远矗立在那里,指引着后人前进的方向。