瓦尔达阵容(异度之刃2瓦拉克本阵怎么去)

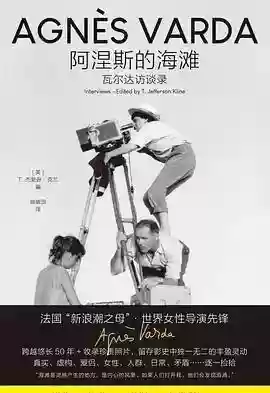

法国新浪潮祖母”阿涅斯·瓦尔达:人人都爱我,但没人想要我

“人人都爱我,但没人想要我”: 当我们谈论“好作品”时,我们在谈论什么?

“人人都爱我,但没人想要我。”

这句看似矛盾的话语,却是法国新浪潮电影的先锋人物,被誉为“新浪潮祖母”的阿涅斯·瓦尔达对自己职业生涯的无奈总结。 这位用影像记录时代,用镜头捕捉生活,用一生打破常规的女性导演,却长期被法国电影圈边缘化,不得不独自承担起制片人,甚至“无偿雇员”的角色,只为将心中那些“好作品”搬上银幕。

近年来,随着流媒体平台的兴起和短视频的流行,影视作品的门槛似乎越来越低,内容生产进入了一个前所未有的繁荣时期。与此“内容过剩”的声音也甚嚣尘上,充斥着算法推荐的同质化内容,让观众在无尽的信息流中迷失,真正能够被称为“好作品”的佳作却如凤毛麟角。

究竟什么是“好作品”?是流量明星加持的豪华阵容?是特效堆砌的视觉奇观?还是迎合市场,精准计算后炮制出的流水线产品?或许在瓦尔达的电影世界里,我们可以找到答案。

瓦尔达眼中的“好作品”,并非是那些遵循着商业电影的“成功公式”生产出的“常规电影”,而是**“凭借想象力重塑固有的东西和刻板印象”,是用

“纯粹的电影词汇写作”,是

“思维真正打开,自由发挥联想”**后诞生的,饱含着创作者真情实感的结晶。

她将自己比作“艺术家型的电影制作人”,在她看来,电影并非只是娱乐大众的消遣,更不是冰冷的工业产品,而是承载着创作者个人表达和思考的艺术作品。就像她在访谈中提到的,那些“关于洛杉矶的墙”,“关于文字、放逐和痛苦”的电影,虽然“困难重重”,却承载着她对社会,对人生的独特思考,这才是她心目中“好作品”的模样。

理想与现实之间,总是横亘着难以跨越的鸿沟。为了筹集资金,为了支付工作人员的工资,瓦尔达不得不奔波于各个制片方之间,甚至要“在两个镜头之间跑到梧桐树下的电话亭给法国国家电影中心打电话,询问预付费用能不能批准和支付”。

这种为了创作而不得不妥协的无奈,或许也是很多艺术家都曾面临的困境。在商业利益至上的市场环境下,那些“叫好不叫座”的作品,那些无法被简单归类和定义的“非主流”作品,往往难以获得资本的青睐,甚至会被贴上“曲高和寡”的标签。

2023年,一部名为《消失的她》的悬疑电影,以35亿的票房成绩,成为了中国电影暑期档的票房冠军。与高票房形成鲜明对比的,却是该片在豆瓣仅有6.5的评分,以及观众对影片价值观和故事情节的种种质疑。

无独有偶,2023年年初,一部名为《中国奇谭》的动画短片集,以其独特的画风和深刻的立意,在网络上掀起了一股“自来水”式的口碑热潮。这部没有流量明星,没有炫目特效,甚至被一些观众评价为“少儿不宜”的作品,却凭借着创作者的真诚和对现实的关照,赢得了观众的认可和共鸣。

这两个案例,或许可以带给我们一些思考:在当今这个信息爆炸,内容为王的时代,究竟什么样的作品才能被称为“好作品”?是那些迎合市场,追求流量的作品?还是那些敢于打破常规,表达自我,引发观众共鸣的作品?

正如瓦尔达所说,“电影包括各种类型、各种风格”

,我们不能用单一的标准去定义“好作品”,也不能用票房和数据去衡量一部作品的价值。

回归到创作本身,回归到对艺术的追求,回归到对生活的思考,或许这才是通往“好作品”的必经之路。

让我们回到文章的那句话:“人人都爱我,但没人想要我。” 这句话,是瓦尔达的自嘲,也是她对现实的无奈。

在追求“好作品”的道路上,注定充满荆棘和挑战,但正如瓦尔达用一生践行的创作理念那样,只有那些真正发自内心,饱含着创作者真情实感的“好作品”,才能经受住时间的考验,在观众心中留下深刻的印记。