火红终极阵容(口袋觉醒火系阵容最佳搭配)

1972年,上海电影制片厂(简称上影厂)迎来了一个特殊的时期。当时,其他电影厂如长影厂、北影厂和八一厂都已经恢复了故事片的拍摄,并推出了《艳阳天》、《青松岭》、《南征北战》等优秀作品。

上影厂虽然行动稍显滞后,但并不甘于落后。在这样的背景下,上影厂制定了一个雄心勃勃的计划:拍摄一组反映"工农兵"生活的影片。

经过慎重考虑,他们选中了上海儿童艺术剧院创作演出的话剧《钢铁洪流》。这个讲述钢铁工人赵四海在党委书记王坚支持下,坚持自力更生、最终炼成特殊钢材"争气钢"的故事,恰好契合了当时的银幕需求。

上影厂领导认为,由孙永平担任编导最为合适。孙永平16岁参军,19岁随部队进入上影厂,根红苗正。他不仅在多部经典老电影中饰演过"小字辈"角色,还在60年代转型做导演,展现出不俗的艺术才华。

为了确保影片的质量,上影厂还采取了"开门办学"的方式,邀请工厂领导、工人以及冶金专家参与剧本讨论。经过数月努力,《钢铁洪流》的电影剧本终于在1973年初夏出炉。

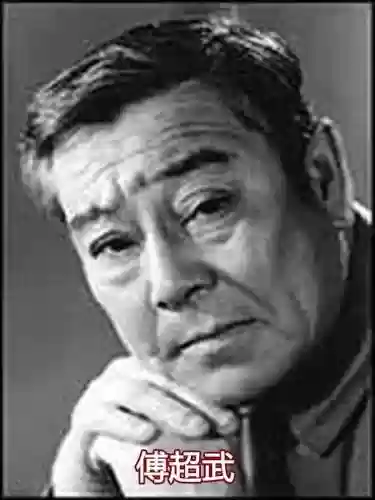

上影厂领导希望这部电影能在国庆期间与观众见面。为此,他们决定由孙永平和傅超武联合执导。傅超武曾执导过《前来信》、《鸡毛飞上天》、《金沙江畔》等知名作品,在艺术性和思想性方面都有着丰富经验。

就这样,在各方努力下,《火红的年代》这部注定要在中国电影史上留下浓墨重彩一笔的作品,开始了它的创作之旅。孙永平和傅超武这对导演搭档的组合,为《火红的年代》的成功奠定了坚实基础。

孙永平虽然常在银幕上扮演"乳臭未干"的小战士,但在现实中却是一位老练沉稳的导演。他的经历颇为传奇:16岁参军,19岁就随部队进入上影厂,可谓根红苗正。

在银幕上,他塑造了《渡江侦察记》中的小马、《南岛风云》中的小杨、《老兵新传》中的小东子、《金沙江畔》中的唐小苗等栩栩如生的角色。

60年代,孙永平转型做导演,展现出不俗的艺术才华。上影厂领导认为,由他担任《火红的年代》的主要编导再合适不过。

而傅超武则是一位经验丰富的导演,曾执导过《前来信》、《鸡毛飞上天》、《金沙江畔》等知名作品。上影厂希望通过这对搭档,在艺术性和思想性两方面都有所保障。

这对导演搭档面临的第一个挑战就是选角。在那个特殊的年代,选角不仅要考虑演技,还要考虑演员的出身和"历史问题"。

这使得他们的工作变得异常艰难。例如,他们不得不将赵丹排除在选角名单之外,尽管赵丹非常适合饰演剧中的赵四海。

面对这种困境,孙永平和傅超武展现出了惊人的智慧和毅力。他们不断奔波,寻找合适的演员。当康泰因为"太文气"而被否决后,傅超武想到了北影厂的于洋。

而孙永平则运用他的人脉和智慧,成功地将于洋借调到上海。在整个电影的创作过程中,这对导演搭档默契十足。他们共同克服了重重困难,包括演员选角、剧本修改、现场拍摄等各个环节。

特别是在处理于洋遭遇"大字报"攻击的事件上,孙永平展现出了高超的危机处理能力,成功化解了危机。正是这对导演搭档的努力和智慧,才使得《火红的年代》最终成为了一部经典之作。

他们不仅成功地塑造了赵四海这个令人难忘的银幕形象,还通过精心的镜头调度和细腻的情感表达,将整个故事呈现得生动感人。

可以说,没有孙永平和傅超武的默契配合,就不会有《火红的年代》的辉煌成就。《火红的年代》的男主角赵四海的选角过程,堪称一部惊心动魄的戏剧。

最初,傅超武和孙永平看中了康泰。这位赵丹的学生形象英俊,表演充满激情,似乎是赵四海的理想人选。傅超武甚至已经在脑海中想象到康泰用激情飞扬的声音朗诵剧中那段长篇独白的场景。

然而,有人提出异议,认为康泰太过"文气",虽然适合演知识分子,但缺乏"劳动者"的气质。这个意见让两位导演陷入了困境。

他们不得不继续寻找合适的演员,跑遍了很多地方,见了众多演员,却总是不尽如人意。就在他们感到沮丧之际,孙永平提议寻找外厂的演员。

这句话让傅超武灵光一现,想到了北影厂的于洋。于洋在《英雄虎胆》中饰演曾泰、《水上春秋》中饰演华小虎、《暴风骤雨》中饰演肖队长,每个角色都演绎得入木三分。

更重要的是,傅超武不久前在北京见过于洋。当时的于洋正在接受劳动锻炼,穿着厚重的棉袄,握着铁锨干得热火朝天,活脱脱一个"战天斗地"的劳动者形象。

然而,请到于洋并非易事。于洋当时也处于被"监督"阶段,无论是上影厂还是北影厂,都可能不同意这个安排。面对这个难题,孙永平展现出了惊人的智慧和手腕。

他首先来到北京,拜访了相熟的导演谢铁骊和钱江。这两位导演因拍摄出色的"样板戏电影"而成为电影厂的"红人",他们的话很有分量。

在了解到于洋近况后,孙永平精心策划了借调计划。当孙永平正式向北影厂提出借调请求时,谢铁骊和钱江都在场。他强调《钢铁洪流》是一项重要的"政治任务",只有于洋最适合这个角色。

在两位导演的支持下,北影厂领导勉强同意了。然而,于洋来到上海后,仍然面临着重重阻碍。有人贴出大字报,指责于洋"拍过大毒草,现在还不思悔改,妄图卷土重来"。

面对这一困境,孙永平再次展现了他的智慧。他巧妙地暗示大字报是针对领导的,结果第二天,所有的大字报都被撤下了。

获得机会后,于洋全身心地投入到角色中。他用了两个月的时间在钢铁厂体验生活,与工人同吃同住同劳动。这段经历让他从内到外发生了脱胎换骨的变化,为他塑造赵四海这个角色打下了坚实的基础。

在"炉前回忆"这场戏中,于洋的表现震惊了所有人。他那长达8分钟的独白,演绎得声情并茂,跌宕起伏,时而如涓涓细流,时而又如火山爆发。

即使是那些曾经对他有偏见的人,也不得不对他竖起大拇指。就这样,经过重重波折,于洋成功塑造了赵四海这个令人难忘的银幕形象,也为自己的演艺生涯开启了新的篇章。

《火红的年代》的成功不仅仅依靠于洋的出色表现,更是整个演员班底共同努力的结果。在确定了于洋饰演男主角赵四海后,其他角色的选角也随之展开,最终汇聚了一批实力派演员,组成了一个堪称豪华的阵容。

温锡莹饰演厂长白显舟。作为上影厂的老戏骨,温锡莹在《万紫千红总是春》中饰演刘根发、《鄂尔多斯风暴》中饰演乌力记等角色,都给观众留下了深刻印象。

他的加入无疑为影片增色不少。高博则出演了谭工程师一角。高博是一位"演啥像啥"的好演员,在《林则徐》中饰演邝东山、《早春二月》中饰演陶慕侃等,每个角色都塑造得栩栩如生。

中叔皇在片中饰演海军军官。他身材高大,相貌英俊,曾在《渡江侦察记》、《长虹号起义》等影片中展现过自己的男性魅力。

沙莉饰演赵母,她是上影厂又一位硕果累累的老艺术家。李玲君则饰演刘大姐,她曾在《渡江侦察记》中和孙道临搭档出演刘四姐,给观众留下了深刻印象。

张雁饰演了影片中唯一的反派角色应家培。这位后来获得金鸡奖影帝的演员,展现出了惊人的戏路宽度。此外,青年演员刘子枫、梅兆华、洪兆森、张金玲等也都参与其中,为影片注入了新鲜的活力。

值得一提的是,张金玲后来成为了"北影三花"之一,和刘晓庆、李秀明齐名。电影还特别邀请了西影厂的郑大年饰演党委书记王坚。

郑大年在银幕上成功塑造过一系列干部形象,被称为"银幕干部专业户"。这个强大的演员阵容为《火红的年代》注入了强大的生命力。

每个演员都倾注了自己的才华和热情,塑造出了一个个鲜活的角色,共同构筑了这部经典之作。1974年春节,《火红的年代》正式与观众见面,在全国掀起了一场观影热潮。

这部电影的成功,不仅仅是因为当时故事片稀少,更重要的是它准确捕捉到了那个特殊年代的时代精神,传递了强烈的正能量。

影片中,赵四海在党委书记王坚的支持下,坚持走"独立自主、自力更生、发愤图强"的道路,克服种种困难,最终成功炼出特殊钢材"争气钢"的故事,深深打动了观众。

这种自强不息的精神,正是当时社会所需要的。电影中的许多场景给观众留下了难忘的印象,尤其是"炉前回忆"那段戏。

于洋饰演的赵四海在炼钢炉前,发表了一段长达8分钟的慷慨激昂的独白。这段表演被认为是中国电影史上的经典片段,许多观众在观看时都情不自禁地热泪盈眶。

《火红的年代》的成功不仅体现在票房上,更体现在它对观众的深远影响。影片激励着观众勇往直前,为理想奋斗,这种精神感染力至今仍然有着深远的影响。

对于主创人员来说,这部电影也是一个重要的转折点。特别是于洋,凭借这部电影,他重新赢得了观众的喜爱,迎来了艺术生涯的"第二个春天"。

此后,他又接连主演了《第二个春天》、《万里征途》等电影,成为当之无愧的银幕主角。时至今日,《火红的年代》依然被视为中国电影发展历程中的一个重要里程碑。

它不仅是那个特殊年代的艺术见证,更是中国电影人不懈追求的结晶。这部电影所传递的精神和价值观,仍然在激励着一代又一代的中国人。

时光荏苒,半个世纪过去了,《火红的年代》的许多主创人员已经离我们而去,但他们在银幕上塑造的形象永远活在观众心中。

郑大年在2016年12月6日因病离世,享年83岁。他不仅是优秀的演员,晚年还转型为副导演,参与执导了《山道弯弯》等电影。

温锡莹于2008年12月14日去世,享年88岁。沙莉则在2009年1月25日在上海病逝,享年85岁。高博于1992年4月16日因病离世,享年74岁。

张雁在1997年11月4日去世,享年79岁。最近离世的是刘子枫,他在2022年5月7日因病离世,享年83岁。然而,仍有一些演员健在。

于洋如今94岁高龄,身体状况良好。他后来成为了导演,执导了《戴手铐的旅客》、《大海在召唤》等优秀作品。值得一提的是,他的妻子杨静今年已95岁,两人相濡以沫大半个世纪,堪称佳话。

娄际成今年90岁,是著名导演娄烨的父亲。李玲君93岁,近况不详。梅兆华后来考入北京电影学院,继续她的演艺生涯。

张金玲如今73岁,已经转型成为画家。两位导演傅超武和孙永平虽已离世,但他们留下的《蓝光闪过之后》、《白莲花》等作品,依然在观众心中占据着重要位置。

这些艺术家的人生轨迹,见证了中国电影的发展历程,也让我们看到了时代的变迁和艺术的永恒魅力。