魏国陆抗阵容搭配图

您好,很高兴能为您介绍一下魏国陆抗阵容搭配图的相关问题。我希望我的回答能够给您带来一些启示和帮助。

三国乱世纷飞,自公元221年曹丕继位起,东汉灭亡,进入了魏国时代。公元263年,蜀汉灭亡。公元266年,司马炎废了曹魏,建立了晋朝。而直到280年,东吴吴主孙皓才投降,吴国灭亡。偏安江南的东吴,在蜀国灭亡后,独自支撑了14年之久。难道是东吴确实强大,足以抗衡曹魏以及后来的晋朝吗,其实原因很多,众说纷纭。但东吴有一人却不得不说,那就是陆抗,一个被称为东吴最后名将的将才。甚至有一种说法,陆抗不死,东吴不灭,他的实力到底有多强大?

陆抗,字幼节,其父就是东吴大名鼎鼎的陆逊。陆逊出将入相,可谓十分荣耀。俗话说“虎父无犬子”,陆抗二十岁的时候就被封为建武校尉。年纪轻轻就为国家效力确实不简单,在永安三年,也就是公元260年,甚至被授予符节。在孙休病故后,孙皓继位,陆抗被封为镇军大将军,兼领益州牧,镇守西陵,也就是从关羽濑到白帝城这一段的防务。因为自蜀汉灭亡后,就需要东吴单独对抗强大的晋朝。而蜀国作为长江的上游,如果晋军顺江直下,对东吴十分不利,所以需要有名将把守。而陆抗也就临危受命,镇守西陵。

公元272年,东吴的西陵都督步阐背叛东吴,投降了晋朝。晋帝司马炎十分高兴,给了步阐高官厚禄,因为一旦得到西陵,就等于把东吴的水军防线撕裂,灭吴就指日可待了。那时的西陵,主要只今天的湖北省宜昌市一带,有“上控巴蜀,下引荆襄”的作用。陆抗得知步阐悖逆后,急忙调兵遣将围困西陵,东吴恨不得马上解决步阐这个眼中钉,肉中刺。而晋朝也十分重视步阐,所以命大将羊祜率军5万攻打东吴,与步阐遥相呼应。此时陆抗手中只有区区3万兵马,而西晋前后投入此战的兵力达到了8万人之众。可谓兵力悬殊,对东吴的挑战不小。

起初,江陵一带地势平坦,道路通畅,西陵在江陵之西,地势较高。于是陆抗就命军士筑造大坝,拦截江水,准备水淹晋军。所以西晋大军准备船只进攻陆抗,不想陆抗掘开堤坝,西晋又准备陆军进攻,来营救步阐,以步代船,进军空费军力,延误了主力救援步阐的时间。不想陆抗率领东吴大军,大败晋军,让羊祜损兵折将。终于在公元272年冬,陆抗攻破西陵,诛杀了叛将步阐,平定了叛乱。陆抗虽然诛杀了叛逆,但却释放了被威胁作乱的大多数军士,所以将士都十分高兴。在《三国志》中记载:自此以下,所请赦者数万口。脩治城围,东还乐乡,貌无矜色,谦冲如常,故得将士欢心。

西陵之战,陆抗用筑造的大坝牵制敌军,用主力围城打援,所以击败了晋军,让叛将步阐伏法。如此重大的功劳,而陆抗却“貌无矜色,谦冲如常”一点放纵骄傲之心都没有,受到将士的衷心拥护。此后晋朝虽然强大,但对东吴一直保持怀柔政策,不敢轻易用兵,尤其是有陆抗这样的名将镇守东吴之时。公元273年,陆抗进位大司马,荆州牧,其名不在其父陆逊之下。

蜀国灭亡后,公元274年,晋帝司马炎命人在蜀地打造战船,准备军械,训练水军。很明显,这是在为吞并东吴而做的准备。所以陆抗就上书东吴皇帝孙皓,希望重视西陵的守备工作,不要松懈。可惜孙皓不与理睬,为西晋灭吴埋下隐患。陆抗听说朝廷的政令有很多失误之处,并且孙皓称帝后,荒*残暴,胡作非为。于是感到忧虑,多次上书孙皓,希望孙皓能注重德行,关心国事,勤于政务。可惜这些都如姜维劝告后主刘禅一样,当作了耳旁风,没有改变国家的命运。

陆抗虽多次上疏陈言,以匡不逮。但均不为孙皓采用,陆抗鞭长莫及,也只好恪尽职守,慎保边圉。陆抗忠心国事,其谋略才干十分出众,很有陆逊的风范。而陆抗死后,东吴再也没有能抵御晋军的大将,再加上孙皓荒*无度,暴虐天下,于公元280年,被西晋所吞并。一代名将去世,东吴再无回光返照的机会。陆抗与陆逊皆是吴国的中流砥柱,并称"逊抗 ",被誉为吴国最后的名将,位列古今名将之列,也是实至名归。陆抗的实力非常强大,因此“陆抗不死,东吴不灭”。以上资料主要参考《三国志》。

罗宪是怎么用两千士兵挡住陆抗的三万大军的

其实我很好奇,为什么会以为永安才二千守军?

没错263年阎宇奉旨西援离开那会儿,是只给罗宪留了二千人。

但陆抗带了三万人来围永安都是一年之后的事情了,期间阎宇失踪了,姜维邓艾钟会先后嗝屁了,罗宪也都奉诏投降了,从蜀将变魏将了,城里还只是二千人?客观的讲事物都是要变化发展的,永安被吴攻打,罗宪都不知道编制民众招募新兵的么?

而且吴国那边又怎么是三万人?感情之前步协是1人攻打永安的么?

就因为史料之前给出二千人,罗宪就一直二千的扛过了一年的防守战。那么以这个逻辑,汉中之战的张郃所部,以史料为据是不是也一直只带5千兵,不但让他扛过了张飞,还战退了刘备,简直堪称奇迹了。

我以为永安之战,魏吴双方的兵力至少是7千对4万。如果再算上周边魏军的来援兵力的话,当时永安一线的魏吴两国的兵力,应该是基本相当的,甚至魏国还占优势。

步协算他原来有近2万人,打了败仗损失了一些,陆抗又带来3万人,相加就有4~5万。

罗宪组织训练郡民,收罗了因动乱失离的巴东附近的前蜀汉残兵,且以永安的规模和人口,应该能把守军扩充到7千到一万人,取下限7千人。加上蜀汉于白帝城的历年加筑,城关防御规格,反倒是极其变态的。

另外以早年诸葛亮致兄书,永安的驻军虽少但也是精锐,比如陈到所领的白毦兵这种,虽说这时已经是蜀亡了,可部队应该有些许保留。之前阎宇为何敢只留二千保永安,很可能就是这支部队。因此战力上占了坚城的罗宪所部,绝不会比远来的吴军差多少。

吴军这边也是,陆抗到达后没有进行强攻,而是对永安采取了包围,可能是担心后路西陵的安全,也是因为永安的城防坚固,因此没有对永安用上全力。而且魏国至少有二只部队此时正在赶来援助罗宪。之后荆州刺史胡烈带二万人去袭西陵,威胁吴军负背。成都方面的陈骞,我认为也必然派出了部队。既然荆州援兵都出来了,益州也不会什么都不做。

陆抗深知与永安相比,西陵才是吴国在西线的根本,用吴国的西线安危去换取一个永安,完全是赔本的买卖。所以打从一开始,陆抗就没打算通过力拼拿下永安,并且做好了随时撤退回西陵的布置。

因此当得知胡烈的二万人出动威胁西陵后,陆抗一点犹豫都没有,迅速就撤兵回去了,其果决可见一斑。于是永安之围方解。

即使如此,从陆抗大军到达算起,永安业已被围一月,城内疾病流行也把罗宪折腾的寻死觅活,差点没有自杀。

从这点来说,我认为罗宪的能力,其实还真不怎么样,逆袭像步协这种货色可以,碰上陆抗这种量级的将领就白瞎了。

话说回来,如果不是司马昭为了除掉邓艾钟会等部下,引发了成都之乱,造成巴蜀动荡,永安之战的解决至少不用拖上一年,以魏军正常的反应速度,大概在263年末,吴国假援初始,就能派出大军进入永安,加强稳固白帝城的守备力量,从根子上彻底消除吴国的野望。

却正是司马昭欲除功勋的私心,引起的成都之乱,造成了全川次年的混乱,这才是诱发后来吴国想借机兼并巴蜀,战争规模扩大的直接原因。

当然一个巴掌拍不响,这里孙休的决定也很是草率,在盛曼步协攻击永安先后失利后,就该放弃取巴东的野心,而他盛怒之余,又去调西陵守军赴援步协,根本就是一遭利令智昏的臭棋。

幸好陆抗倒是对时局的发展,和认识思路清晰,一直保持了一种随时进退的态势,对永安的夺取也是采取温吞的办法,想慢慢耗着罗宪,以当时城里的情况,假使援兵不至,罗宪一定守不下去。

不过战争究竟还是看双方国力的,已经并吞了益州的魏国,想拿捏一把吴国,只要随随便便,拉出几万大军去攻一点,即使陆抗也不得不立马缩回去保守老巢了。

蜀国灭亡时,为何东吴非但不救,反而趁火打劫?

感谢大家于百忙之中,还来看小编的文章,你在,或者不在,小编都在辛勤劳作,只为等您到来!小编会一如既往的给大家分享各类穿衣搭配,观看辛苦了,谢谢,祝您阅读愉快,天天有个好心情,健康生活每一天,喜欢小编的动动你发财的小手关注小编吧

东吴不是没有救,东吴是救了的。魏国大举攻蜀时,蜀汉向东吴求援,吴景帝孙休分兵三路救蜀,一路由老将丁奉统帅诸军,进攻魏国重镇寿春;一路派去留平,去南郡与施绩(朱然之子)商量进兵方向;一路由丁奉之弟丁封,以及东吴宗室孙异统帅,从沔中溯汉水而上,救援汉中。

只不过东吴的救兵还没到,蜀汉就已经灭亡了。这以后跟东吴作战的就算投降魏国的蜀军,实际上是魏军了。这时东吴的行动没什么问题,是为了趁乱多夺取一些地盘,缩小跟魏国的实力差。

263年,吴将盛曼号称救蜀,实际上偷袭原属蜀汉现已属魏国的巴东郡治永安。永安守将罗宪原为蜀国名将,善于用兵,盛曼攻城不克。

264年,灭蜀的魏将钟会、邓艾火并,之后钟会又打算割据蜀中,被愤怒的魏将攻杀,蜀中一片大乱。这时东吴又派西陵督步协攻蜀,结果罗宪大破步协。

孙休盛怒之下又派出王牌――名将陆逊之子陆抗,率兵协助步协。结果东吴大军围城半年多,城中大多数人染上瘟疫,罗宪还是不肯投降。

这时魏国也知道了罗宪孤军守卫巴东的事,派荆州刺史胡烈攻打吴国重镇西陵,企图截断吴军归路,陆抗迫不得已退兵,巴东才转危为安。

平心而论,动物在蜀汉危亡之时派三路大军救援,力度不可谓不大,怎奈蜀汉自己不争气,没能守住太久就投降了。此后东吴进攻原蜀国地区,已经是进攻魏地了,不能算攻蜀,所以不是背信弃义。

蜀汉灭亡前后,蜀国投降、钟会邓艾火拼、钟会谋反,蜀中一片大乱,吴国其实是有机会染指蜀中的。如果吴军能够攻克巴东,一路杀到成都,夺取蜀地,跟魏国二分天下也不是没有可能。但是很可惜蜀汉名将罗宪坚守巴东,让吴国的希望落空。

蜀国和东吴只有联合起来才是唯一的活路,但哪怕诸葛亮、孙权在世,双方还是由荆州引发了系列的矛盾,这个矛盾由于诸葛亮在还能盖得住,但也仅仅是盖住了没有爆发而已,并没有消除,蜀国诸葛亮一死,人才凋零,只剩姜维独木难支,东吴鲁肃一死,也没有拿的出手的人才,陆逊也只有军事才能,欠缺政治才能,双方都没有顶级的政治人才刚好掌权,这个矛盾就迟早爆发了,司马也是看准了这个机会才开始攻打蜀国.

当然攻打之前少不了一些火上加油之类的离间手段,东吴不救蜀自然也在情理之中了,但姜维毕竟还是诸葛亮亲传,虽然蜀国被灭,依然把魏国两大人才拉去陪葬,这对于东吴来说又是千载难逢的机会,因为蜀国是魏国灭的,蜀国人仇恨地自然是魏国,此时如果能抢下蜀国地盘,充分利用蜀国对魏国的仇恨,集两国之力勉强还能和魏国拼上一拼,可惜没算到抢不抢得过,再加上孙皓实在不济,东吴也没撑多久.

三国本就各有称霸心思。之前蜀国强大,吴国希望跟蜀国联合先削弱魏国,随着魏国跟蜀国的几次战争,蜀国越来越弱,如果吴国不趁机夺取蜀国领地,蜀国就会被魏国全部吞并。吴国的战略思维是对的,可惜没有达成战略的实力。最终也只能被魏国所灭。

当时蜀国与吴国已是血仇了。吴国杀了关羽,收了张飞人头,火烧蜀营700里气死了刘备。只有诸葛亮坚持北伐,硬压着。孔明死后,蜀吴关系更加紧张。即若魏没灭蜀,吴蜀难免再大战,双方都很清楚。蜀国后期国力早已透支空无力回天了,吴国赶紧抢占有利地形也是对的.

陆抗羊祜真正军事才能如何?能否跻身三国顶级统帅?

陆抗和羊祜在三国的时候都是比较优秀的统帅,他们在当时军事才能,以及政治方面是非常一流的。他们分别在不同的国家,一个是吴国一个是魏国。陆抗在东吴是名将的后裔,羊祜的祖父也是比较的有名,羊祜的祖父是当时的太守。我们可以看出这两个人都是有很强的背景,陆抗从一开始就是名门之后,但在东吴他所处的坏境,并不能让他极大的发展。

羊祜就不同了,羊祜的姐姐嫁给了司马师,这对羊祜以后的发展是非常有帮助的。两人属于不同的国家,政治坏境也不相同。在东吴,当时的统治比较的腐败,有些恶化的迹象。在后来的发展已经比不上魏国,在此时的魏国也没好到哪里去,此时的魏国,明争暗斗,还是比较激烈的。

在魏国有大量不能确定的因素,但此时的魏国已经大大的超越了吴国。在吴国当时孙权对陆抗的父亲产生了猜忌,所以下一任的皇帝不会特别重用陆抗。在政治方面不会让陆抗参与其中,这无非是对陆抗的一种限制。在魏国羊祜处境也有相似之处,司马氏在夺取权势之后,对于羊祜还是比较的上心。羊祜得到了司马氏的一些信任。

在公元272年,陆抗去平叛战乱,陆抗当时不仅要平息这场战乱,还要应付西晋的救援,这无疑是对陆抗的一种考验。稍有不慎,就会让陆抗深陷其中,陆抗下令筑建高墙。他这么做就是为了抵御被围困的风险,再一个防止晋军来袭,陆抗的应变能力是比较厉害的。

三国杀陆抗集智什么意思

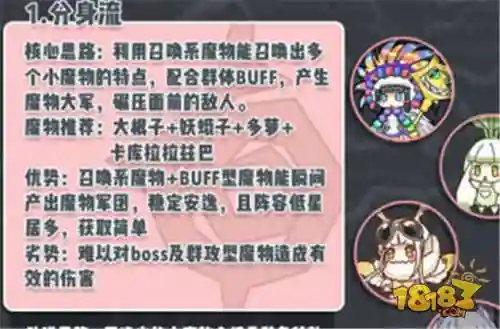

陆抗的技能是“集智”。在游戏《三国杀》中,陆抗是一名魏国武将,技能是“集智”,“集智”的效果是,当成为其他角色使用的牌的目标时,可以弃一张牌令该牌对自己无效,然后摸一张牌,这个技能可以帮助陆抗在战斗中更好地抵御敌人的攻击和控制,同时也能够增加手牌数量,“陆抗集智”指的是陆抗在游戏中利用技能“集智”所展现出来的高超智慧和反应能力。《三国杀》是一款集历史、美术、卡牌等元素于一身的原创三国题材策略卡牌游戏。

好了,今天关于“魏国陆抗阵容搭配图”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“魏国陆抗阵容搭配图”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。