唐朝豪华阵容装备搭配攻略

下面,我将用我自己的方式来解释唐朝豪华阵容装备搭配攻略的问题,希望我的回答能够对大家有所帮助。让我们开始讨论一下唐朝豪华阵容装备搭配攻略的话题。

皇帝服饰--隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。在服装服饰上也达到空前繁盛时期。隋文帝厉行节俭,衣着俭朴,不注重服装的等级尊卑,经过20来年的修养生息,经济有了很大的恢复。到了隋炀帝即位,崇尚奢华铺张,为了宣扬皇帝的威严,恢复了秦汉章服制度。南北朝时期将冕服十二章纹样中的日、月、星辰三章放到旗帜上,改成九章。隋炀帝又将其放回冕服上,也改成九章。

将日、月分列两肩,星辰列于后背,从此“肩挑日月,背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。冕冠,是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部,有一块前圆后方的长方形冕板,冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同,是区分贵贱尊卑的重要标志。凡戴冕冠者,都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳,上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代,历经汉、唐、宋、元诸代,一直延续到清代,绵延两千多年。此图为唐代戴冕冠、穿冕服的帝王(敦煌莫高窟220窟壁画)。

隋唐五代服饰--初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后,进行了一系列服饰制度的改革,渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。高宗、则天两朝,国力鼎盛,天下承平,上层集团奢侈之风日趋严重,戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能,演变成为美观豪华,以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后,重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态,特别是铠甲,晚唐时已形成基本固定的形制,唐代的铠甲,据《唐六典》记载,有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲,后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。皮甲、木甲、白布、皂娟、布背,则是以制造材料命名。在铠甲中,仍以明光甲使用最普遍。图为唐代穿明光甲及戎服的武士复原图。

中国民族歌舞

中国民族民间歌舞艺术,丰富多采,历史悠久。在我国历史文物和古代石刻壁画中,生动地刻画着大量的几千年前的歌舞形象。在我国第一部诗歌总集《诗经》中,记载了当时中原地区青年男女“无冬无夏,值其鹭羽”载歌载舞的盛况。历代的宫廷乐队,常表演各民族的歌舞节目,相继出现过不少杰出的歌手和舞蹈家。

舞剧,作为舞蹈、戏剧、音乐相结合的表演形式,在我国历史上源远流长。我国古典戏曲艺术和民族民间舞蹈里,都有许多舞剧剧目。中国民族舞剧的内容广泛,有的取自历史题材和神话传说,有的反映现实生活。舞蹈语汇主要来自我国戏曲中的古典舞、历史文物上的古代舞蹈形象、各族人民的民间舞蹈和现实生活,形成百花竞放的景象,为中外观众所喜爱。比较著名的舞剧有《丝路花雨》、《宝莲灯》、《小刀会》、《卓瓦桑姆》、《奔月》、《梁祝》、《珍珠湖》近年上演的优秀剧目有《苍原》、《雪花。雪花》、《悠悠闽水情》、《也兰公主》、《孔雀舞》等。

五十年代芭蕾和现代舞传到中国,芭蕾《祝福》、《家》、《雷雨》、《孔雀胆》和现代芭蕾舞剧《白毛女》、《红色娘子军》,《卖火柴的小女孩》等,曾在国际芭蕾舞比赛中多次获奖。

我国地域辽阔,民族众多,每个民族都能歌善舞。在民间,更是广泛流传着内容广泛、形式各异、生动活泼、瑰丽多姿的歌舞艺术。有反映劳动生产、爱情生活、风俗习惯、习武争战的,也有反映自然景物、花鸟鱼虫的。形式上又歌又舞,歌舞结合,有很强的感染力,达到了“歌以咏言,舞以尽意”的艺术效果。据统计,全国有近千种民间舞,如汉族的《龙舞》、《狮子舞》、《红绸舞》、《花鼓舞》,蒙古族的《安代舞》,藏族的《弦子舞》,维吾尔族的《赛乃姆舞》,彝族的《跳月》,傣族的《孔雀舞》,朝鲜族的《扇舞》,苗族的《芦笙舞》,壮族的《扁担舞》等等。

历史演进到隋(581——618)唐代,中华大地经历了许多的战争和社会动荡。各民族之间强烈的政治冲突,却推进着彼此的文化融合。隋代出现了集中外乐舞的“九部乐”,唐代增为十部,足见歌舞之盛。在民间艺术的浸染下歌舞向

戏剧又靠拢了一步。这时有所谓大面,又称代面,即戴着面具演出的戏。著名剧目是《兰陵王入阵曲》。据说,北齐(550——577)兰陵王高长恭勇冠三军,但容貌俊美。他觉得这时有所谓大面,又称代面,即戴着面具演出的戏。著名剧目是《兰陵王入阵曲》。据说,北齐(550——577)兰陵王高长恭勇冠三军,但容貌俊美。他觉得不足以威慑敌人,便戴上木刻面具上阵。此戏曾传至日本。

《兰陵王》、《拨头》、《踏摇娘》这三个唐代有名的歌舞戏,都各有简短却完整的故事,有人物,有冲突。情节的发展,走向规定的结局。

藏族南平舞蹈

九寨沟一带的南坪民间舞蹈主要以白马藏族的舞蹈为代表。白马藏族能歌善舞,舞蹈分祭祀性和自娱性两类。祭祀舞以“诌”舞为代表,内容是祭祀神灵,祈求保佑和驱鬼辟邪。跳时数人头戴各种兽物面具,舞姿模拟禽兽动态,粗犷、矫健、灵巧、活泼。自娱舞多以欢庆和颂扬为主要内容,跳时男女老少围着火堆连臂踏歌,转圈而舞。

华坪傣族孔雀舞

华坪傣族的孔雀舞有着鲜明的民族风格和地方特色。在泼水节等傣族盛大的民族节日里,你才能看到当地傣族跳孔雀舞,无论是群舞,双人舞和单人舞,都将孔雀各种姿态进行模拟和艺术夸张,给人以一种柔美的享受。

僳僳族打歌舞

打歌舞是僳僳族的一种民族歌舞,跳舞者围在篝火四周,随葫芦笙边歌边舞。打歌舞以跳为主,跳舞节奏不断变化。打歌舞的起源有个美丽的传说,有个老人养了五个剽悍的儿子,他们保护山寨,抵御入侵者,后来这五人英雄被敌人毒死了,村民们为纪念这五个英雄,围在篝火边。以歌哀悼,外敌也被吓得不敢入寨,从此僳僳人过上了太平日子。

摩梭人甲搓舞

是摩梭人的“打跳”或“锅桩舞”。甲搓舞的起源,传说是古代摩梭人在受到外族侵犯时,部落首领发动族人在村口坝场上燃起一堆堆熊熊大火,并围着火堆呐喊跺脚,制造声势,助长威风。打退敌人后,又围着火堆唱歌跳舞以示庆祝胜利。甲搓舞演变成了群众性娱乐舞蹈。今天,人们为了庆祝丰收,欢度节日,祈祝神灵等,都要跳起欢快的甲搓舞,青年年男女也借机谈情说爱,结交阿夏。甲搓舞舞姿粗犷,节奏刚健明快,跳未令人畅快淋漓。

纳西族阿哩哩

阿哩哩是纳西族的一种传统歌舞,其基调欢快轻松,逢节日和高兴之事,你都能看到纳西族围成圆圈,跳这种传统的民族歌舞。阿哩哩跳法简单,跳舞者手拉着手,一人领唱,众人相和,边跳边唱。“阿哩哩”曲调固定,歌词内容则即兴创作,多系表达人的欢乐心情,五言一句,先唱后三字,再从第一字唱起,一般纳西族的村寨广场和古城四方街及新城红太阳广场常能看到纳西族围成一围,即兴跳阿哩哩,你可随意加入其中,亲自体验这种古老的民族歌舞。

纳西族哦热热

是流传于纳西族民间的一种传统歌舞,节奏鲜明,高亢嘹亮,气势雄浑。演唱时伴以简明而粗犷的舞步令人仿佛又回到了遥远的游牧生活年代,反映了纳族人古代游牧生活艰辛与欢乐。现成了歌唱幸福,向往美好的群众性娱乐歌舞。

纳西族热巴舞

热巴舞是一种受藏族影响的纳西族歌舞形式,为集体舞,表演时男子手拿铜铃,女子手拿曲柄鼓,男女混合演出。热巴舞是一种广场表演形式,歌声鼓铃随歌舞节奏而变化,时而昂扬飘荡,铃鼓作响,时而舒缓深情,铃鼓低鸣。热巴舞气氛热烈,并拌有杂曲和民间歌舞,是深受纳西族喜爱的一种民族歌舞。热巴舞一般是在喜庆之际或盛大的节日时跳,通常在村寨广场或城镇宽阔地举行。

隋唐时采用更为先进的“灌钢法”代替了百炼法,炼出的刀更加坚韧锋利。唐代的刀有仪刀、鄣刀、横刀三种。仪刀是皇朝禁卫军使用的武器;鄣刀是一般官吏佩带用刀;横刀是专门装备军队的战刀。唐代制刀不仅注意保持汉民族传统的制作技艺,而且随着各国及各民族之间经济文化的广泛交流,还吸收了不少外来的制刀技艺,促使战刀的制作更趋于实用。明代军队使用最多的是“腰刀”。腰刀的刀体狭长,刀身弯曲,刃部延长,吸收了倭刀的长处,使劈砍杀伤的威力增大。明朝著名将领、抗倭英雄戚继光非常重视腰刀的制作,在其军事著作《练兵实纪》中对腰刀制作方法有着详细的研究与记载。清代,刀的种类更为繁杂,有腰刀、滚背双刀、脾刀、双手带刀、背刀、窝刀、鸳鸯刀、船尾刀、割刀、缭风刀等等。其中被广泛应用于作战的是腰刀和双手带刀。腰刀上部较直,下部微曲,刃部略窄。刀身长三尺二寸,柄长三寸,重一斤十两(古时1斤=16两),一般用于骑兵作战。双手带刀,柄长一尺五寸,可容双手把握,刀刃长且特别宽大厚重,上部呈平线形。步兵在近身交战时,一刀砍去,可断敌首级或四肢。短刀在明清时代仍然是军队的主要兵器之一。据《清史演义》上记载,清朝皇太极登基后,第一次出师的阵容是,由满、蒙、汉组成的六军:马队步队、长枪队、短刀队、强弩队、藤牌队……那时短刀队所使用的战刀接近于我们后来所见过的“马刀”。这种刀还有那种称作“大刀片”的军刀,一直延用到抗日战

唐代弓分为长弓、角弓、稍弓和格弓四种。长弓用作步战,角弓用于骑战,稍弓和格弓是狩猎用弓和皇朝禁卫军用弓。唐宋以后直到明清,弓的形制日趋单一化,大致可分为常用弓和练习弓。前者注重射击的准确度,后者练习张弓的臂力,所以练习用的是“大弓”和“长弓”。明朝特别重视弓的选材与制作,一把弓所用的材料,往往分别来自许多地方。

在中国古代历史上,各代朝臣都十分重视弓的制作和使用。因为在古代战争中,“两军相遇,弓弩在先”。无论是攻守城镇,还是伏击战、阵地战都可以弓箭为利器,“先下手为强”。自火器问世之后,弓箭仍以它轻巧灵便、射中率高之长而继续服役军中,一直延用到清朝末年。时至今日,我们在体育竞技场上,仍能目睹射箭神手的英武风姿。

唐代的一部兵书《神机制敌太白阴经》记载,抛石机通身用木料制成,炮架上方横置一个可以转动的轴,固定在轴上的长杆称为“梢”,起杠杆作用。只有一根木杆的称为“单梢”,设多根木杆的叫“多梢”,梢越多,可以抛射的石弹就越重、越远。古代炮梢最多可达13梢。梢所选用的木料需要经过特殊加工,使之既坚固又富有弹性。另外由于抛石机是运用杠杆原理制造的,所以炮梢的长度及力臂和阻力臂的比例都要精心测算,一般炮梢长约2。5~2。8丈。梢的一端系有“皮窝”,内装石弹,另一端系炮索,长约数丈,小型炮的炮索在1~10条不等,大型炮多达百条以上,每根炮由1~2人拉拽。抛掷石弹时,先由一人瞄准定放,拉索人同时猛拽炮索,当炮梢系索一端猛落的同时,另一端的皮窝迅速甩起。石弹借惯性猛地抛出,射程可达数百步。”。757年,史思明围攻太原,李光弼就是用抛车击退史军的。那时,抛车可分为轻型、中型、重型三种:轻型抛车,由两人施放,石弹重半斤,用于迎敌作战;中型抛车在单梢、双梢、旋风、虎蹲等,用40~100人拉炮索,可发射25斤重的石弹,射程达80步;重型抛车有五梢、七梢炮,要150~250人拉炮索,发70~100斤重的石弹,射程可达50步。这种重型炮十分笨重,使用时须固定炮架,多用于攻守城池。

盾牌按制作材料的不同又可分为木牌、竹牌、藤牌、革牌、铜牌、铁牌等。其中用木和革制作盾牌的历史最长,应用也最普遍。商周时期,盾多用于车战和步战,用木、革制做或者用藤条编制的盾是军队中的重要防卫武器。这时的盾,形状近似长方形,前面镶嵌青铜盾饰,有虎头、狮面等,个个面目狰狞,令人望而生畏,借以恐吓敌人,增强盾牌的防护效能。有一种木盾特别流行,顶上有双重弧花纹,呈长方形,表面涂漆,并绘有精美的图案。藤牌也是军队中常用的一种盾牌。最早出产于福建,明代中叶传人内地。藤牌是采集山上老粗藤制作的,一般编制成圆盘状,中心凸出,周檐高起,圆径约三尺,重不过九斤,牌内用藤条编成上下两环以容手臂执持。这种藤牌,编制简单,使用轻便,加上藤本身质坚而富有伸缩性,圆滑坚韧,不易兵器砍射破入,所以藤牌传入内地之后,很快便成为步兵的主要装备之一。

唐朝的甲制共有13种,其中明光铠、光要铠、细麟铠、山文铠、乌锤铠和锁子甲都是铁制的。“明光铠”的前胸和后背各有一面像镜子一样的金属圆护心,太阳照射时即闪闪发光,因此得名。锁子甲是一种用铁链衔接,互相密扣,缀合而成衣形的铠甲。这种甲穿起来柔和便利,比大型坚甲轻松。为适应步兵野战的需要,在唐代供步兵使用的步兵甲有了很大发展。据《通典》所记,当时每队战士有60%的人装备有铠甲,而汉代军队披铠甲的士兵仅占总数40%。这种步兵甲的基本形制是:身甲前后片在双肩上用带联扣,两肩所覆披膊作兽皮纹,腰带下垂有两片很大的膝裙,上面叠缀着几排方形的甲片。宋代的“步人甲”就是由这种铠甲演变而成的。唐代的甲虽然种类繁多,式样各异,却主要供骑兵穿着,战马一般不披甲,这样在作战时骑兵机动性大,以轻捷快速而取胜。另外,唐代制甲,还讲究外观华美,往往涂上金漆或绘有各种花纹。唐太宗李世民还是年轻将领时,曾身披金甲,陈铁骑1万人,甲士3万人,在太庙前举行凯旋礼。那时仪仗典礼等隆重场合下都有金盔银甲的壮观场面。唐代大诗人杜甫曾写下“金锁甲、绿沉枪”的诗句。宋代大诗人陆游的《出塞曲》也有“三军甲马不知数,但见银山动地来”的名句,形象地描绘了众多兵士身着铠甲,在阳光的照耀下,像银山一样烁烁发光的壮观景象。

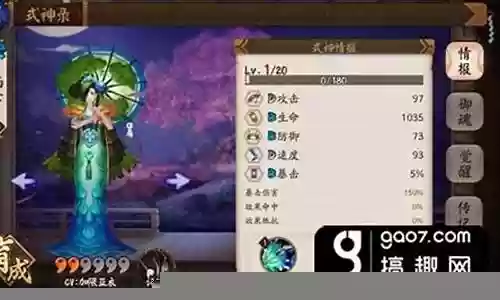

食物语素蒸音声部怎么样素蒸音声部技能介绍食物语素蒸音声部阵容搭配

食物语素蒸音声部怎么样素蒸音声部技能介绍食物语素蒸音声部阵容搭配。为了迎接周年庆,食物语上线了新食魂——素蒸音声部,很多人对新食魂还不是非常了解,下面小编给大家介绍一下食物语素蒸音声部技能,一起来看看吧。

食物语素蒸音声部技能介绍

一、基本信息

CV:赵路

凡人名:夙音/夙音国主

菜系:普菜

定位:召唤

朝代:不明

背景故事

素蒸音声部是唐代烧尾宴上著名的“看菜”。此菜是将素馅面食塑成七十位宛若蓬莱仙子的音声人蒸制而成。摆在案桌上的菜肴成品栩栩如生,与席间的歌舞相映成趣,十分华美气派。

作为蓬莱国主的素蒸音声部面色冷清,举止优雅,身穿绣有华美唐朝纹饰的服装,腰佩鎏金镂空花鸟球形银香囊。身后跟随因其精神力幻化而生的,状如蓬莱仙子的音乐使灵,既是国主地位的尊贵象征,也是他最忠诚的仆从。因诞生于唐代歌舞宴席文化中,他生来便有极高的音乐才能,不仅能演奏多种乐器,还能作为指挥指示乐团演奏。凝聚数十位音声人之力的他,拥有将音乐具象化的强大能力,可将音乐传达的意境真实展现在观众眼前。不过,在外给人冷漠、不可侵犯之感的蓬莱国主,在独处时也会表现出不为人知的一面,但高傲的性格与极强的自尊心不容许他将这面暴露给外人。

二、战斗技能

1、消音

“不和谐的音律,应当在我的指挥中消失”。挥动指挥棒圈点指定敌方单体,并唤出1只宴灵,宴灵会优先攻击圈点目标与未昏睡目标,对圈点目标额外造成10%伤害。

LV.2:圈点额外伤害+15%。

LV.3:圈点额外伤害+25%。

2、宴灵守护

以蓬莱国主之威,唤声乐所化之灵。唤出1只宴灵,使当前己方全体召唤物获得国主庇佑。

LV.2:新增[国主庇佑期间额外攻击+5%]。

LV.3:国主庇佑额外攻击增至15%。

3、凝神引华章

凝神指挥,一曲乐章已至华彩之段。全情投入演出,自身免伤50%持续3回合。进入凝神指挥状态2回合,每回合获得此效果:唤出1只宴灵,且使己方全体效果抵抗提升。

LV.2:凝神指挥首回合唤出宴灵+1。

LV.3:新增[无须初始冷却]。

LV.4:凝神指挥状态回合+1。

4、状态解析

宴灵:宴灵继承召唤者的10%生命,其余属性100%继承,每次攻击对目标造成100%伤害,且有25%几率使目标昏睡1回合。

国主庇佑:抵挡1次伤害,受到攻击后消失。

效果抵抗提升:提高效果抵抗20%。

三、生活技能

无

四、升星材料

突厥榛子、汉帝金杏。

李世民最强时期,其阵容有多豪华

唐太宗李世民(公元598年1月28日 一说599年1月23日 -公元649年7月10日),祖籍陇西成纪,是唐高祖李渊和窦皇后的次子,唐朝第二位皇帝,杰出的政治家、战略家、军事家、诗人。

李世民少年从军,曾去雁门关营救隋炀帝。唐朝建立后,李世民官居尚书令、右武候大将军,受封为秦国公,后晋封为秦王,先后率部平定了薛仁杲、刘武周、窦建德、王世充等军阀,在唐朝的建立与统一过程中立下赫赫战功。公元626年7月2日(武德九年六月初四),李世民发动玄武门之变,杀死自己的兄长太子李建成、四弟齐王李元吉及二人诸子,被立为太子,唐高祖李渊不久退位,李世民即位,改元贞观。李世民为帝之后,积极听取群臣的意见,对内以文治天下,虚心纳谏,厉行节约,劝课农桑,使百姓能够休养生息,国泰民安,开创了中国历史上著名的贞观之治。对外开疆拓土,攻灭东突厥与薛延陀,征服高昌、龟兹、吐谷浑,重创高句丽,设立安西四镇,各民族融洽相处,被各族人民尊称为天可汗,为后来唐朝一百多年的盛世奠定重要基础。公元649年7月10日(贞观二十三年五月己巳日),李世民因病驾崩于含风殿,享年五十二岁,在位二十三年,庙号太宗,葬于昭陵。李世民爱好文学与书法,有墨宝传世。

唐朝最惨烈的一仗

唐朝最惨烈的一仗

公元757年,一场人类历史上规模最大的冷兵器作战,在长安城外爆发。此次作战是对于大唐而言,是关乎国运的一场战斗。自两年前安史之乱爆发以来,安史叛军自河北渔阳起兵,一路横推,不但完成了对于中原核心文化圈的占领,还先后攻下了唐朝的两座京城,长安与洛阳。

在安史大军的步步紧逼之下,唐玄宗成绩一路被赶出了关陇地区,逃到了巴蜀,唐肃宗李亨登位之后,才算在灵武(今宁夏)勉强聚拢了一批朔方将领,发起了对叛军的反攻。

从战略上来看,战争的局势对于唐肃宗李亨是极其不利的。此时的唐军已经失去了对于中原地区的掌控能力,虽然广袤的南方仍然是唐朝的地盘,但是由于地理上的隔绝,南方诸省几乎提供不了任何支援。

如果放在中国历朝历代,仗打到这一份上,基本上就已经可以宣布中原王朝的覆灭了。

然而,不幸中的万幸是,这场战争的背景是唐朝最为巅峰的时期,国家机器不单单对西域有着掌控力,在国际上仍旧是一呼百应的“天朝上国”。

唐肃宗李亨没有费多大功夫,就从各地边关征召来精锐边军10万人,外加藩属国军队数万人。在这支庞大的藩属国军队中,其中包括来自阿富汗地区(吐火罗叶户)的军队5000人,于阗军队5000人,回纥骑兵五千人,甚至还有一支大食部队。

联军浩浩荡荡,汇集至唐肃宗李亨的麾下,从这西北的荒凉之地,唐朝奇迹般的凑齐了15万大军,且装备齐整、绝大多数还都是精锐之师。

这是唐朝几百年来所积攒下来的所有威望,如果战胜,国运便能延续,但若是战败,唐朝将面临万劫不复之地,从此成为历史烟尘。

此次平叛的焦点,自然落在了关于首都长安的争夺之上。在这场攻防战中,唐军大约有15万人的规模,相较于叛军的11万人,兵力略微占优。

除此之外,由于抱有保家卫国的使命,唐军的士气也是十分之高。甚至连附属国军队也不遑多让,当时的阿富汗(吐火罗叶户)军队,听说要勤王之时,还喊出“赴国难,讨国贼”的口号,于阗国国王尉迟胜更是直接放弃了王位,交给自己的弟弟,便带上全国精锐奔赴参战。

全军上下,颇有一种众志成城的气势。

可单凭人数和士气,是很难击溃叛军的,城内的叛军均是曾经镇守范阳的精干老兵,他们和唐军有着同样的训练,同样的装备,战斗力几乎相当。

虽然唐军起自西域,但由于行事仓促,骑兵的数量极其之少,仅仅只有回纥骑兵五千人,而相比之下,叛军方面却有着辽东重骑兵近万人,这样大的差距完全足以抹平人数上的差距。

在兵力相等的情况下,攻城一方是很难取得最终胜利的。如果叛军据城而守的话,唐军必败无疑。

然而,这场战争最终还是没有变成旷日持久的攻城战。对于叛军而言,他们最大的目标不是守住长安城,而是消灭唐朝正规军所有力量,彻底葬送唐朝,只要赢下这场战争,叛军便可以完成王朝更迭,实现改朝换代。

因此,在经过深思熟虑之后,叛军首领安守忠决定,背靠长安城摆出阵势,准备在野战之中全歼唐军。此时的安守忠大概没有想到,正是因为自己这个决定将给唐朝延续150年的国祚。

经过一番阵前部署以后,决战终于开始了。

在此之前为了寻找一个良好的地形,唐军选择渡河,绕路绕到叛军大营南部进行对垒。

对于十万量级的冷兵器对战中,任何战术的运用都将大打折扣,此次作战,拼的就是士兵和将领的硬实力,谁能最先杀退对方,谁便是最后的赢家。

在阵型部署上,唐军方面分为前中后三部,以李嗣业的北庭军为前军,这支部队战斗力最强,且善于对抗骑兵,目的便是吸取前两次作战的教训,应对叛军的步骑夹击。

唐军的中军是郭子仪的静边军,这支部队均为百战老兵,是大军的第二阵线,只要前军稍有颓势,便会立即补上,以免阵线崩溃。

除此之外,王思礼带领着附属国军队作为后军,负责在交战之际进行灵活机动,迂回包抄。最后,回纥精锐骑兵五千人被安排在了东侧,这是唐军仅有的一支机动力量,负责在战场上寻找切入良机。

唐军队列严密,纵深有度,阵型固若金汤。而相比之下,反观叛军,则呈出攻击态势——从一开始这支叛军就没打算防御,而是准备用进攻姿态,冲破唐军的防线。

由李归仁担任中军将领,率领步骑混杂十万人担任中军,除此之外,在阵线以东,他们同样布置了一支精锐骑兵,随机应变。

为何两支部队不约而同都会在东侧布置骑兵?这一点史书没有详细记载,但大致可以猜出,战场的东侧地形更为宽广,适宜骑兵行军。

就这样,在长安城外,大唐军队最强的矛和最强的盾,即将展开一场碰撞。

九月二十七日午时,战斗终于开始了。叛军李归仁率先出动,骑兵再前冲锋,步兵缓慢推进,李归仁的重骑兵对着李嗣业的北庭军发起了整整三轮冲锋。

李嗣业最为著名的便是其麾下有一只赫赫有名的陌刀军,“剑锋所过,人马俱碎”。

然而在真实战场上,陌刀并不是专门针对骑兵的武器,而是应付各种复杂情况的通用杀伤武器,应对骑兵冲锋最好的还是位于中军的长矛方阵。

之所以摆李嗣业在前,其目的在于无论叛军是派出骑兵攻击还是步兵攻击,唐军都能在第一波交锋抗住阵线,不至于首战即溃。

李归仁的攻击迅猛超出了所有人的预料,经过整整三轮冲锋下来,前军阵型已经从中间断开,呈现出一个巨大的豁口。

看到唐军阵乱,李归仁大喜,急忙命令步兵大军压上,从缺口处打开局势。北庭军的战斗力是不容置疑的,在如此情况下依然顽强进行反击,不时有叛军倒在刀下。

然而,在十万人量级的战场上,军阵的重要性远远要比士兵个人勇武关键,如果任由阵线断裂,那么情况十分危险。

情急之下,李嗣业大吼一声:“今日不以身饵敌,军无遗矣!”如果今天不用我这个将军来当诱饵,那么整个军队就会全军覆没,没有一个人能活下来了。说罢,他跨上战马,一手扯去战袍,赤裸上身,挥刀冲于阵前,李嗣业本人身高七尺,力大超群,立于两军阵前宛如一座铁塔。

李嗣业冲到阵前,这一幕不光被唐军看见了,叛军也是看见了的。一时之间,无数叛军挥舞刀剑,朝着李嗣业砍来,李嗣业左右格挡,非但没有受伤,反而还砍杀数人。

这一幕极大地激励了身后的将士们,战场之上,将领对于士兵的重要性不言而喻,他们不单单是士兵的领导,更是士兵的主心骨,如果将领阵亡,那么全军就会瞬间败退,自己将沦为敌人砧板上的鱼肉。

这个道理,对于这些常年征战的北庭官兵而言,再熟悉不过,因此看到李嗣业冲锋在前,唐军全军整体躁动起来,开始了疯狂地反扑。就这样,在李嗣业的身先士卒之下,唐军重新连上了缺口,集结了战线。

在北庭军阵型重新整合以后,李嗣业做出了反击,他命令长刀手在前,一边砍杀一边推进,北庭军阵型如墙,稍有不慎,叛军便会人马俱裂,在这样排山倒海的攻势之下,唐军前军一部,便以劣势的兵力扛住了叛军10万大军的推进。

仗打到这一步,前军所有人都已经杀红了眼,李嗣业有一位部将都知兵马使王难得,被叛军一箭射中眉心,王难得居然当场拔下箭簇,继续作战。箭簇是带有倒钩的,这一拔直接把王难得的眼皮给扯了下来,而他居然硬生生扯断自己的一截皮肤,满脸鲜血的继续冲杀。

唐军政权的变化远远超出了李归仁的预料,由于早已料定唐军扛不住自己的步骑混合冲击,李归仁在布置军队时,将所有的精锐骑兵都投入到了中军,而留在东侧的右部骑兵,人数较少。

现如今,李归仁中军被全部拖住,场上的机动力量,反倒是唐军一方领先。李归仁急忙派右军起兵进行策应,可此时唐军一方的回纥精锐骑兵也出动了。未等叛军骑兵接近战场,便将其牢牢缠住,动弹不得。

回纥骑兵的突然出现超出了叛军意料,由于人数较少,且孤立无援,顿时这支叛军骑兵士气大跌,经过一番绞杀鏖战以后,这几千人的叛军骑兵全军覆没。

李归仁当然是留了一支预备队的,看到眼前的局势,他连忙下令,让预备队入场,尝试从侧翼迂回包抄,但是这支预备队也很快被唐军侦察兵所发现,并被回纥骑兵截住并吃下。

回纥骑兵的挺进,直接把李归仁的后路断了个干净。

此时场上的局势发生了大变样,李嗣业的前部军队仍在鏖战,搅得叛军主力进退不得,不得已与其继续对抗。而相比之下,唐军不但有机动力量策应,中军和后军也出现了空当,可以进行迂回包抄。

从这一刻开始,战场的局势已经向着有利于唐军的方面倾倒。

到了这一步,李归仁已经彻底回天乏术了,在如此密集的交锋中,如果撤退,那就会立刻演变成溃退,只能不停调集后军上前进行抗线,与唐军苦熬。而此时郭子仪的中军和王思礼的后军也已经徐徐合围起来,形成了对于叛军的彻底包围。

唐军原本就占据人数优势,现如今又形成紧密阵容进行合围,叛军这一着可以说是输了个干净。这场战斗双方从午时战斗到了酉时。

直到这时,随着叛军将领安守忠、李归仁突围回到长安城,叛军才彻底崩溃。此战前后历经三个小时,唐军阵斩6万,俘虏2万,另有两万人趁乱逃散,堪称大获全胜。

叛军被包围后,死了60%的人才崩溃,也算是铁打的阵营了。虽然叛军迎来了惨败,但令人惊奇的是,叛军却在伤亡过半的情况下,仍然与唐军苦苦鏖战,这在冷兵器战场上是不常见的。

通常情况下一支古代部队在阵亡二到三成时,便会有溃退出现,哪怕是汉朝时期的军队,最多也只能坚持到死亡四成便会崩溃。而这支叛军却足足坚持到了六成,不得不说,这场战斗堪称是冷兵器时代,最为顶尖的战斗。

多年以后,单从史书上的寥寥数字,现代人可能很难想象那是一场什么样的场景:三个小时,阵斩叛军六万,也就是说每个小时就要杀死2万人,这还没算上唐军的死亡人数(正常情况下应该与叛军相当,也就是说每小时会填进去双方4万条人命),场面或许只能用血流漂橹来形容!

香积寺之战的收益也是极大的,它吹响了唐朝对叛军反击的号角,此次作战之后,虽然叛军首领得以趁夜色逃脱,但叛军精锐尽失,从此一蹶不振。

随后,唐王朝大军乘胜追击,最终在公元763年,彻底平息了安史之乱。随后,唐王朝大军乘胜追击,最终在公元763年,彻底平息了安史之乱。

安史之乱爆发之前,唐朝尚且还是“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的盛世场面。

但是在安史之乱爆发以后,却只留下了一片“国破山河在,城春草木深”的衰败。

在之后的日子里,唐朝继续作为中央王朝又延续了150年,但这场战争的代价也是相当之大的。

由于安史之乱调集了西域所有边军,吐蕃趁机侵吞西域大片领地,掌握了丝绸之路,后来晚唐时期,虽然唐军再度击败吐蕃,但终究未能恢复盛唐边境,重返西域,唐帝国再未能重返昔日的世界中心。

唐朝军队简介

早期唐朝军队沿用“府兵制”。以班田制的农户为基础,于天下各道、州、县要冲设军府六百三十四所,总称折冲府,依编制规模大小分置上、中、下三等,府长官折冲都尉(正四品),副长官左、右果毅都尉,在府下设有团(又称营),官校尉,团下有队,设队正,队下为伙,设伙长。每营下辖五队,每队下领三伙,每伙领五位什长,各领十丁。以营为基本单位。按军种的功能和配备还可分中垒、屯骑、射生、越骑、步伍、长水等。其部属官品级依次为:别驾、长史、六曹尉、参军。主管各地戍军及军户,府依规模分上、中、下三等,兵役以一年五番轮流执役,约为1000-4000人,最多时全国有六百多府,共计军卒七十余万。常年保持三分之一在役。于中央设十六卫将军衙门专事天下军马,分别为:左右卫、左右骁卫、左右武卫、左右威卫、左右金吾卫、左右领军卫、左右监门卫、左右千牛卫。除左右监门卫、左右千牛卫督京师兵马外其他各卫还兼领关中三百多府府兵。最高上将军基本不设、以大将军总领诸卫、十六卫每卫长官为赐号将军、下设中郎、中郎将、左右郎将、以及录事参军、仓曹、兵曹、骑曹、胄曹参军。每卫维持卫军25000-40000人,所领为常备军。卫军基层营编制略高于府兵,习惯统称为鹰扬卫,营官上多一级旅帅,长官为鹰扬郎将,品级高于府兵果毅都尉。约常备兵马二三十万左右。

《大唐女儿行》能否大爆还未可知,但哪两人让人确实挺让人期待的?

要说前年的热播热剧,除了杨紫的《香蜜》外,还有一部就莫过于于正的宫廷大剧《延禧攻略》,当时该片一经上线就掀起了一番追剧热潮,不仅国内异常的火爆,就连国外也是追得热火朝天,可谓是火遍了全亚洲

该剧的大火也直接捧火了剧中多位主演,而沉寂了一小段时间的于正不仅凭借着这部剧的大火频繁的登上热搜,更是因为这部剧吸引了广大网友们的高度关注,《延禧攻略》的成功并未让于正停止前进的脚步,而是趁热打铁,在该剧热播后没多久再度携手《延禧攻略》的原班人马有推出了一部女主大戏《皓镧传》,主演依旧是吴谨言和聂远等人,然而失望大于期望,该剧并没有继承《延禧攻略》的“热门衣钵”,反而是自带个超强黑体,从开播到结束几乎从头被吐槽到结尾,口碑更是不尽人意

不过这似乎依然阻挡不了于正对于电视剧的热情,就在《皓镧传》收官没多久,于正又出来宣传新剧了,这次依然是一部女主大戏《驯夫记之大唐女儿行》(以下简称《大唐女儿行》),值得一提的是该剧最初的剧名并不叫《大唐女儿行》,而叫做《盛唐攻略》,想来是因为和之前的大热剧《延禧攻略》剧名太过相似,频频被网友误会是《延禧攻略》的姊妹篇的缘故,该剧最终改名为《大唐女儿行》,但不得不说馆主觉得这新改的剧名真比那么什么什么攻略来的高,改得不错说真的

于正向来擅长女主宫廷剧,在早前大火的《延禧攻略》更是凭借了剧情和完美的配色赢得了广大网友的赞誉,此次带来的新剧依旧是他的拿手好戏,虽然还未上映,但从爆料的剧照来看,该剧在色彩搭配上足见还是下足了功夫的,比起《延禧攻略》的“莫兰迪”风,该剧的“唐彩壁画风”更显古典风韵,满满的唐彩水墨画风格,画质感体验非常不错,也正因为如此深受广大网友的期待,光是看剧照就让人忍不住想要追剧,在馆长看来该剧看来还是颇有爆款的潜质

据悉,《大唐女儿行》由欢娱影视出品、于正担任总制片人,是一部“有爱有情有仁有义”的古装轻喜剧,该剧讲述的是初唐贞观年间,普通商人出身的傅柔(李一桐 饰)与富家公子程处默(许凯 饰),因为家族变故被卷入纷争的故事,影片这将通过一对男女的爱情故事向观众讲述唐朝时期的市井、商贾、海盗、官场、宫闱、战场各个层面的生活区域,值得一提的是这部剧将没有一个真正意义上反面人物,整剧将以轻松画风像观众展现那个千年前的陌生朝代

除了剧情和画风格外吸引人外,该剧在主演阵容上依旧采用的是帅哥靓女的搭配方案,男主为许凯,而女主则是选择了新晋人气小花李一桐,说到这个演员想来很多人都不是很熟悉,但是一见到其面容相信就不会陌生了

李一桐曾是赵丽颖的替身,2015年有幸被于正相中,之后的人生就像开了挂一样,直接出演多部影视剧女一号,曾出演了《半妖倾城》女一号聂倾城、《媚者无疆》女一号晚媚和2017年新版的《射雕英雄传》女一号黄蓉等等,其实演技还是可以的,无奈却始终火不起来

于正《大唐女儿行》颇有大爆潜质,但最让人期待是时隔13年后苗圃和马跃的表现

除了男女主外,该片还有蒋梦婕、苗圃、马跃等中老戏骨们的加盟,阵容上还是非常强大的,更加值得一提的是观众有幸再次看到苗圃与马跃时隔13年后再演李世民夫妇的福利

在2006年的史诗电视巨作《贞观之治》中,苗圃和马跃就分别饰演唐太宗及其皇后长孙氏,谱写了一段鹣鲽情深的伉俪佳话,此次二人再度出演同样角色,仿佛穿越时空的再现,甚是让人期待,当年的经典能否重写还未可知,但两人再度以同样角色同窗实属难得,这恐怕是很多网友关注该片的重要原因之一。不知阁下期待这部剧吗

好了,关于“唐朝豪华阵容装备搭配攻略”的讨论到此结束。希望大家能够更深入地了解“唐朝豪华阵容装备搭配攻略”,并从我的解答中获得一些启示。