风暴四龙阵容搭配攻略

在下面的时间里,我会通过一些例子和解释详细回答大家关于风暴四龙阵容搭配攻略的问题。关于风暴四龙阵容搭配攻略的讨论,我们正式开始。

金铲铲之战S7.5幽影风暴龙怎么玩?新赛季很多人在玩热门套路,导致对局同行太多,最近有大佬分享了冷门强力阵容。下面带来金铲铲之战S7.5幽影风暴龙详解,各位一起来看看吧。

金铲铲之战S7.5幽影风暴龙攻略

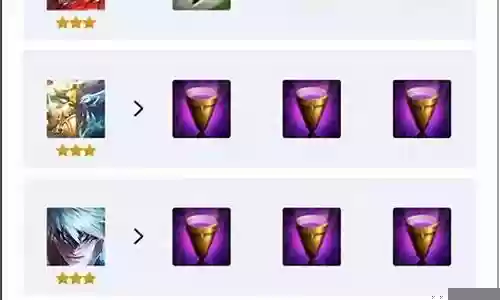

1.敖兴主C亚索副C潘森主坦。虽然很难成型,但成型后强度很高,喜欢赌三星的朋友可以不用看了。

2.之前试过四龙带亚索巴德,强度还可以但过渡更难,而强度并没有多少差别,关键是两星金龙石龙也不太能抗,而敖兴需要的就是前排够肉撑到他启动。

3.后面换了潘森发现真能抗,带个反甲救赎能顶很久,于是拼出了上面这套拼多多。遇到狮子狗妮拉这种刺客要注意保护敖兴,其他就正常站位。

风暴沉积序列

所谓的风暴沉积或风暴岩是由风暴流所形成的沉积物及沉积构造组合,而风暴流是指风暴在滨岸或海底引起的一种特殊流体,它具有密度流和牵引流二重性,是水平运动和振荡运动的结合,并具涡流的特点。风暴流的性质决定了其沉积物既具密度流的沉积构造也具牵引流的沉积特点(图5-4)。

图5-4 风暴成因图解

根据Allen et al.(1982)研究,一次完整的风暴事件可划分为风暴期前(Pre-storm),风暴增长期(Storm-growth)、风暴高峰期(Full-storm)、风暴衰减期(Decay-storm)和风暴期后(Post-storm)等五个阶段。事实上,前两个阶段的残迹在古代沉积层中是很难保存的,因此Kreisa&Bambach(1982)将风暴发育过程简化为风暴高峰期(Storm-peak)、风暴晚期(Late-storm)及风暴后期(Post-storm)三个阶段。在各个不同发展阶段,分别出现不同沉积特征和沉积构造,以而形成代表风暴事件的各种标志,如侵蚀突变底界、粒序层、块状层、丘状交错层理、水平层理及遗迹化石等,并由这些标志构成风暴沉积序列。但是对于现代风暴沉积而言,由于风暴频繁,在风暴高峰过后物质快速堆积,因此常常发育较为完整的沉积序列。因此通过对现代风暴沉积的研究,为古代风暴岩的研究提供有力支撑。

(一)现代风暴沉积序列

由于飓风、台风等天气过程引起的风暴潮作用时常发生,因此现代风暴沉积广为发育。以长江三角洲地区为例(许世远等,1989),长江河口具有较高的沉积率(三角洲前缘沉积率高达5.4cm/a),风暴沉积一旦产生,不久就被后期正常沉积所掩埋,不易再受到波浪潮流作用的改造或破坏。以陆上的滨后沼泽低地、滨岸贝壳沙堤和潮坪区,到水下的三角洲前缘和前三角洲,皆发育、保存着风暴沉积。

1.滨后沼泽低地

正常沉积:由粉砂质黏土组成,平均粒径7~8φ,分选性差,标准偏差1.86~2.11φ。陆相生物发育,有机质丰富,层理不显,多呈水平纹层。

风暴沉积:当强台风(风暴)侵袭时,近岸常常出现大规模增水现象,它与高潮水位叠加,有时可超出滨海平原达1~2m,致使台风暴潮翻越、切穿海岸滩脊和贝壳沙堤,或沿谷地进入本区,堆积产生风暴沉积层。风暴沉积层特征如下(图5-5):

图5-5 长江三角洲滨后沼泽低地风暴沉积剖面

(据许世远等,1989)

(1)风暴沉积层与下伏常态沉积层呈不整合接触,其底部侵蚀面起伏1~2cm;

(2)风暴沉积比常态沉积物粒度稍粗,平均粒径6.26φ,分选中等,标准偏差0.96φ,偏态0.38,峰态1.18;

(3)沉积结构、构造具明显的垂向变化规律,自下而上,粒度变细;由下部的小波纹交错层理或水平纹层状粉砂,向上逐渐变得层理不明显,多呈块状层理;

(4)陆相与海相动植物遗体共存,出现一定数量的广盐性有孔虫,以毕克卷转虫(Ammonocabeccariivars.)为主。

2.滨岸(潮坪)贝壳沙堤

长江三角洲滨岸地带广泛分布着大片潮坪沉积,在强台风风暴潮的反复作用下,形成了长江三角洲数列贝壳沙堤(图5-6)。其特征表现为:

图5-6 长江三角洲南库贝壳沙堤沉积构造图

1—潮坪沉积;2—平行层理、海滩冲洗层理;3—大型交错层理;4—向陆缓倾斜层理;5—向海缓倾斜层理;6—水平层理

(1)贝壳沙堤发育于由黄褐色粗粉沙组成的滩地之上,下伏潮坪沉积,二者呈不连续沉积;

(2)沉积物主要由细沙组成,平均粒径2~3φ,分选性好,标准偏差0.38,偏态-0.18,峰态1.02,富含贝壳碎片和重砂矿物,贝壳碎片直径多为0~1φ,重矿物含量多达17.03%,多以绿帘石、角闪石为主;

(3)沉积构造以大型低角度交错层理为主,自下而上发育冲洗层理、交错层理、向陆缓倾斜层理、向海缓倾斜层理和水平层理;

(4)富含同现卷转虫(Ammonia anneetens)等大个体有孔虫,直径0.5~0.7mm,壳体多破碎或受磨蚀。沙堤内还夹有不少古代陶瓷碎片,直径可达5~15cm,反映了台风风暴潮强大的破坏、搬运和堆积作用。

3.三角洲前缘

本区水下地形变化大,根据长江河口区水深10m内钻孔和柱状样的分析,在正常三角洲前缘相沉积中,常夹有厚20~30cm风暴沉积层,自下而上,风暴沉积层序特征表现为(图5-7):

(1)风暴沉积层超覆于黏土质粉砂层之上,两者接触面呈凹凸不平的冲刷面,冲蚀坑内充填泥砾与贝壳碎屑等粗粒物质;

(2)风暴沉积层下段粒度较粗,由细沙组成,平均粒径2.8~3.0φ,层厚约10cm。以似丘状交错层理为主,其纹层呈波状起伏、交错,向上隆起或槽状倾斜,层内偶见泥砾;

(3)上段为粉砂与黏土质粉砂互层,二者界面清楚,层厚约13cm,其中粉砂层单层厚3cm,向上减薄为0.5cm;

(4)风暴沉积层上覆黏土质粉砂层,属常态沉积,质地较为均一,层理不明显,生物潜穴发育,垂直于层面分布。

图5-7 长江三角洲前缘风暴沉积层序

4.前三角洲

主要是依据长江河口水深12~50m所揭示的柱状样分析。正常前三角洲沉积物主要由粉沙质黏土组成,平均粒径7.25φ,分选性差,水平层理发育,有机质含量丰富,底栖生物活动迹象明显。

在正常的前三角洲相沉积中,常夹有薄层风暴沉积层,厚度可达20cm,风暴沉积层的主要特征为(图5-8):

(1)与下伏常态粉砂质黏土层呈冲刷面接触;

(2)沉积物主要由粉砂组成,下粗上细,呈正韵律变化,自下而上,分选性变差,由正偏态变为极正偏;

(3)风暴沉积层底部略显平行纹理,主体部分层理不显,多呈粒序递变层理,缺少生物扰动构造;

(4)风暴沉积层与上覆常态粉砂质黏土层,两者呈渐变或突变接触关系。

图5-8 长江前三角洲风暴沉积剖面

5.现代风暴沉积特征总结

通过对现代长江三角洲不同沉积环境风暴沉积的分析,可以发现不同环境中风暴沉积发育特征有所不同,这主要取决于水深、物源、风暴作用强度及其与波浪潮流作用的相互消长关系等因素的综合作用。风暴潮袭击时,一般近海岸带受到强烈冲蚀,水体携带大量物质,随着增水向陆搬运、堆积。与此同时,还随高峰流向海运移,致使风暴作用效应随着水深的增加而逐渐减弱,反映在沉积剖面上,风暴沉积在近岸带表现最为明显,风暴沉积层次多,单层厚度和累计厚度大,向海相应减弱。以单层厚度为例,潮坪、三角洲前缘可达30cm,而前三角洲多不足10cm,在滨后沼泽低地则因风暴潮能量急剧降低,故风暴沉积层数和厚度明显减小,单层厚度仅4~8cm。

尽管发育在不同环境的风暴沉积特征各不相同,然而这些沉积依然具有显著的共性特征:

(1)风暴沉积层与正常沉积层交替出现,构成了粗细相间分布的韵律层理,两者呈突变接触关系,风暴沉积底部的冲刷面保存清晰;

(2)沉积物结构粗化,粒度具有向上变细的趋势,常由底层的粗粒残留沉积及其上覆的厚层悬移物质快速堆积构成;

(3)风暴沉积构造的垂向序列,自下而上为:平行层理或逆行沙波层理、丘状交错层理或粒序层理、波纹层理或爬升层理,纹层向上变薄;

(4)风暴沉积物中生物遗体少见,生物扰动构造缺乏,但在表层有时可见生物逃逸痕迹。

上述风暴沉积特征,充分反映了风暴动力作用过程。在风暴潮作用初期,下伏正常沉积物开始受到扰动,随着风暴作用高峰期的到来,风暴潮能量骤增,携带大量沉积物的水体,强烈地冲刷底床,破坏了部分前期正常沉积,形成了明显的风暴侵蚀面,底面凹凸起伏,有时出现槽状或沟状底形。下伏正常细粒沉积受风暴潮冲击和后期压实沉积作用影响,局部产生层内揉皱现象和盘旋构造。当风暴高峰期过后,能量逐渐衰减,水体由高流态向低流态过渡,水体携带物质依次快速堆积,在泥砾、贝壳碎屑等粗粒残留沉积之上,沉积物粒度向上变细,相应出现平行层理、丘状交错层理和波纹层理等风暴沉积构造序列,生物活动痕迹少见。由此可见,风暴沉积为风暴潮高峰期及其以后能量衰减阶段物质快速堆积的产物,显示了水动力由弱→突强→渐弱的沉积过程。

(二)风暴岩沉积序列

现代风暴沉积序列的特征,提供了研究古代风暴岩的一把“钥匙”。现代风暴沉积中的一些特殊构造可以与古代风暴层序中的一些构造现象作细致的对比,一些基本规律也可直接或间接地用以解释古代沉积层序。

1.海相风暴岩沉积序列

国内外对海相风暴岩的研究开展了大量工作。其中四川盆地兴文四龙中二叠统发育典型的碳酸盐风暴岩沉积(刘宝珺等,1986;张继庆等,1988)。该地区中二叠统出露良好,厚344m,底部梁山组与下伏地层的中志留统韩家店组呈假整合接触,上覆地层为上二叠统龙潭组,亦呈假整合接触。中二叠统完整的风暴岩序列有8层,分布在栖霞组顶部和茅口组下部(图5-9)。每层风暴岩厚0.3~9m,为多个风暴岩层序的韵律组合,累计厚度20m以上,占全部灰岩层厚的10%,其余部分的地层风暴流沉积作用也很发育(图5-10)。

图5-9 兴文四龙下二叠统层序及风暴岩位置

(据官举铭和冯纯江,1988)

其中相对完整的风暴岩序列(图5-11),其层序底部侵蚀面之下为风暴期前沉积物,岩性为含生屑泥晶灰岩和黑色富有机质泥晶灰岩;底部侵蚀冲刷面之上的粒序段(A段),底部常见砾级生屑,大小混杂,是风暴衰减期因风速递减后悬浮颗粒按重力分异沉降的产物,以正粒序为主,颗粒间灰泥填隙;向上过渡为无粒序的块状段(B段);块状层之上为丘状交错层段(C段),最大厚40cm,可与洼状交错层共存或单独出现;之上为平行层理段(D段),富含泥质、有机质和藻类生物,呈线形排列而显纹层状,厚数厘米,与上下层系界线不明显,并有较多的生物钻孔,说明该层形成之后有一风暴停息阶段;之上为沙纹交错层段(E段),岩性为泥晶灰岩,厚10~30cm,有不太明显的沙纹交错层,生物搅动迹、掘穴发育上述完整的风暴岩沉积序列(ABCDEF段)厚薄不一,由数十厘米至1m左右,呈韵律性重复出现。距离风暴活动中心或者风暴浪基面的远近不同,以及风速、风暴强弱和持续时间长短的差异等因素,导致不同地区的风暴岩沉积序列并不完整,该地区中二叠统共可识别出七种剖面结构组合类型(图5-12)。即当风速加大时,风暴岩剖面中的粒序层加厚,平行层和丘状交错层理的层序增加,但沙纹层厚减薄;风暴持续的时间加长时,也会导致风暴岩剖面厚度增加。当与陆地的距离加大和水体变深时,风暴岩剖面的厚度和粒序层的厚度减薄,而剖面中的沙纹层和上部的平行层系则成为主要的沉积单元(图5-13)。

图5-10 兴文中二叠统典型风暴岩沉积层序

2.陆相湖盆风暴岩沉积序列

图5-11 理想的碳酸盐风暴岩沉积序列(纵向不成比例)

(据Aigner,1982,结合我国资料修改)

图5-12 兴文四龙下二叠统风暴岩剖面结构类型

(据张继庆等,1986)

A—粒序层;B—块状层;C—丘状交错层理;D—水平层段;E—沙纹层理;F—泥状岩段;H—叶状藻灰岩段

除了海洋大陆架或某些海滩及潮坪环境,陆地湖盆中的风暴作用在地质历史上亦很频繁。目前在中国东部的东濮凹陷(张金亮等,1988;姜在兴等,1990)和惠民凹陷(杨剑萍,2000;袁静,2006)的古近系沙河街组、四川盆地上三叠统须家河组(陈辉等,2008)、鄂尔多斯盆地下二叠统石盒子组(吝文等,2008;方少仙等,2011)等湖盆的不同层位均发育有风暴岩。

图5-13 四龙中二叠统钙质风暴岩形成的水动力模式(三维空间)

(据张继庆,1986)

以野外和岩心观察的结果来看,发育于陆相湖盆中的风暴岩,其沉积构造十分丰富,类型多样。以惠民凹陷古近系风暴岩为例(杨剑萍,2000;袁静,2006),包括渠模、截切等侵蚀构造,丘状和洼状交错层理、递变层理和块状层理、生物逃逸迹、浪成波痕、准同生变形构造等(图5-14),不同的沉积构造发育在风暴序列的不同部位(图5-15)。

同海相风暴岩沉积序列一样,湖相风暴岩的沉积序列和沉积特征在不同层位、湖盆的不同地区有所差异,以而形成不同的风暴岩沉积序列组合,各序列组合反映的产出环境和成因过程各不相同。以惠民凹陷古近系风暴岩为例,根据风暴岩的垂向序列类型、沉积构造特点和原地沉积物特征等,可以识别出以下几种风暴岩序列(图5-16)。一个完整的湖盆风暴岩沉积序列包括(图5-15):

(1)粒序层理段(A段):厚度为10~20cm,底面具有明显的冲刷面、渠模等侵蚀构造,侵蚀面之上含有砾级颗粒杂乱分布,岩性可以是砂岩或含砾砂岩、火山角砾岩及凝灰岩等。

(2)块状层理段(B段):厚度为15~25cm,与A段渐变接触,岩性以粗砂岩、中细砂岩、含砾砂岩为主。

(3)较大型浪成交错层理、平行层理和丘状交错层理段(C段):厚10~30cm,下部岩性为细砂岩或粉砂岩,也可能为中砂岩,上部为粉砂-细砂岩或细凝灰岩,见生物逃逸迹和岩脉。

(4)波状纹层段(D段):厚度为20~30cm,岩性为粉砂岩-泥质粉砂岩,可见角度平缓的波状层理和断续的水平纹层以及平缓的爬升层理,包卷层理等也常出现在该段。

(5)泥岩段(E段):厚度为10~20cm,主要岩性为泥质粉砂岩-泥岩,局部发育断续纹层、透镜状层理,内部见生物觅食迹,是风暴后期悬浮物质在低流态下形成的。

(6)正常天气下泥页岩段(F段):厚度为10~30cm,代表了正常浅湖-半深湖的细粒沉积。

图5-14 惠民凹陷古近系风暴岩主要沉积构造类型

(据袁静,2006)

上述沉积层序反映风暴流密度降低、风暴浪作用能量衰减,以具有明显的重力流特征向牵引流转化的过程。

在某个时期,风暴作用发生较为频繁,因此,在湖盆中可以发育连续多次风暴浪的作用,并形成若干完整或不完整风暴岩的叠置层序。在四川盆地西13-1井的2427.1~2428.6m井段,识别出3套发育较完整的碎屑风暴岩(图5-17)。这3套风暴岩的发育过程表现为:在第一次风暴沉积尚未结束时,下一次风暴潮就对已沉积风暴岩进行冲蚀,并将前次还来不及沉积的碎屑带入下一次风暴潮悬移沉积物中;也可能是风暴岩沉积后,没有及时被后期沉积物覆盖,又被正常波浪、湖流和河流搬运、改造而遭到破坏。以总体上看,这3套风暴岩沉积反映了一个风暴能量逐渐减弱的过程。

图5-15 惠民凹陷古近系风暴岩理想垂向层序

(据袁静,2006)

图5-16 湖泊风暴岩的沉积序列

(据Kumar,1978,有改动)

3.风暴岩沉积序列

以前文分析可以看出,砂质风暴岩和钙质风暴岩的剖面结构相似,完整的风暴沉积剖面(无论是海相还是湖相)序列以底(A段)至顶(F段)由以下层段组成(以风暴事件演化和水动力条件作为判别原则,图5-18):

F泥质层段:可具生物扰动构造。

E水平层理段:正常天气(风暴间歇期)沉积段的产物。

D丘状交错层理或浪成交错层理段:粉、细屑沉积物,具有丘状和凹状交错层理、纹层构造、浪成波痕交错层理、爬升波纹层理,顶部常见生物逃逸构造及准同生变形构造,如泄水构造等。其中的丘状层理通常可以作为风暴岩的主要识别标志。

C平行层理段:通常为粉、细屑沉积物,发育平行层理。

图5-17 湖相风暴岩沉积序列

(据陈辉等,2008)

图5-18 惠民凹陷古近系风暴岩产出环境、水动力条件和沉积模式图

B粒序层段:冲刷面之上由较粗的滞留沉积物(粗砂或细砾)组成,由下向上粒度逐渐变细,有些风暴岩,冲刷面上有介壳层。

A底面侵蚀构造:强大的风暴流或风暴浪搅动早期沉积的背景沉积物(多为泥),形成具冲沟(沟模)、冲槽(槽模)和工具痕等特征的冲刷面。

底面侵蚀构造发育在风暴沉积层的底面或内部,构成与下伏岩层之间的突变底界,是风暴起始阶段和高峰阶段,高流态的风暴涡流对沉积底面侵蚀、冲刷、淘蚀、撕裂和再沉积充填而形成的沉积构造,明显的与风暴间歇期形成的沉积层分开,并截切下伏地层的层理构造。底面侵蚀的接触类型表现在纵断面上有微波状、波状、槽状(槽模)和沟状(沟模),以及呈过渡形态的或不规则的底面构造组合(图5-19)。槽模和沟模常常在同一侵蚀面上出现,槽宽可达20cm以上,深3~5cm,沟模则较小。

图5-19 风暴岩的理想序列图

(据Bren Chley,1985;Kreisa et al.,1982)

A—不具介壳层;B—具有介壳层。注:有的风暴岩可以完全由介壳层组成

风暴高峰期之后由于水动力减弱,在重力分异作用下沉积层自下向上出现粒度变细的递变趋向,规律性沉降而形成粒序层。其中在碳酸盐岩中常见的砾屑层是局部风暴振荡流冲刷所形成,风暴振荡流能引起海床的沉积物发生同生撕裂、破碎,形成特殊构造排列的扁片竹叶状砾屑灰岩,如双向排列、倒“小”字状排列、放射状排列、叠瓦状排列、平行排列等(图5-20)。

图5-20 风暴岩底面构造形态

A—波状;B—平坦状;C—不规则状,上部见指状构造;D—撕扯构造,见放射状,倒“小”字状构造;E—生物礁丘截切构造;F—槽模

多数研究者认为丘状交错层理与风暴引起的海底水流和沉积界面地形的起伏有关,丘状交错层理是风暴浪减弱时由弱振荡水流和多向水流形成的孤立沙波迁移造成的。丘状和洼状交错层理被认为是风暴沉积的特征标志,也是最能反映风暴作用特征的沉积构造。

在上述一些风暴层理沉积后,水体能量继续减弱,出现爬升波痕层理和波痕交错层理。这时的沉积速度大于风暴间歇期的沉积速度,不利于生物活动,因此沉积物中少见遗迹化石和生物扰动构造。

按照上述模式,以A段到F段,是风暴流的强度由大到小变化过程的一系列产物。在横向上,自风暴流沉积的近端到远端,随着风暴作用强度的逐渐减少,形成了A-F段的一系列沉积。由于各种原因,风暴流的纵向沉积序列与横向沉积组合常常是不完整的,如缺少一段或更多则构成不完整的风暴沉积序列,不同的组合代表着风暴对该地影响的强度与时间等。风暴强度越大,水体深度越小,风暴作用对海底沉积物的影响越大,反之,则影响越小(图5-21)。

图5-21 完整与不完整风暴流沉积序列

好了,今天关于风暴四龙阵容搭配攻略就到这里了。希望大家对风暴四龙阵容搭配攻略有更深入的了解,同时也希望这个话题风暴四龙阵容搭配攻略的解答可以帮助到大家。